|

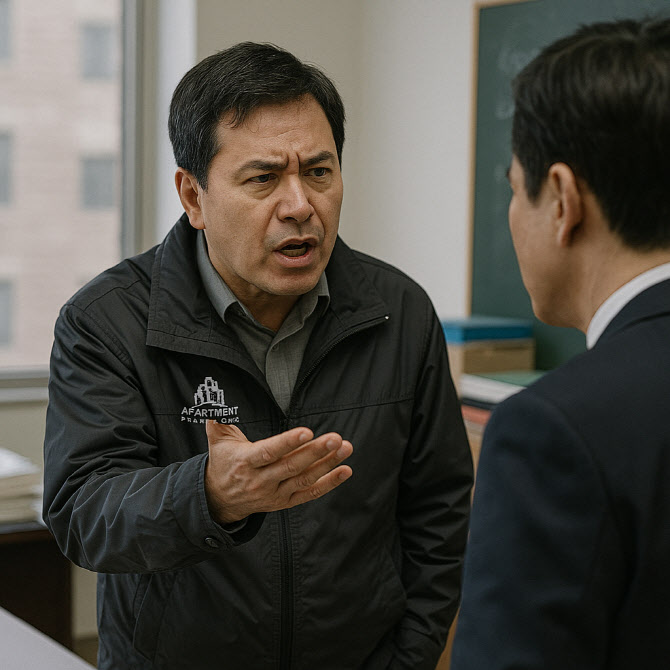

A씨가 받은 징계 사유 중 첫 번째는 겸직동의서 허위 작성이었다. 외부 대학에서 부동산학과 강의를 병행하던 A씨는 교수 임용에 필요한 서류로 겸직동의서를 요구받았다. A씨는 해당 서류를 회사 사장의 위임 없이 ‘○○ 사장 대리인 ○○관리소장’ 명의로 작성해 직인을 찍어 제출했다.

A씨는 “본사에 문의했을 때 ‘관리소장 직인만 찍으면 된다’고 해서 그렇게 했을 뿐”이라고 항변했다. 그러나 회사 측은 “그런 안내를 한 적도, 대리인 권한을 위임한 사실도 없다”며 A씨가 문서를 위조했다고 판단했다

회사가 A씨를 징계한 또다른 이유는 겸업 및 외부강의 신고 누락이다. A씨는 외부 대학에서 5년간 강의를 이어오며 총 1780여 만 원의 강의료를 수령했으며 그동안 2차례만 회사에 이를 신고했다. A씨는 “초기에만 신고하고 이후에는 온라인 강의라 반복 강의로 인식해 계속 신고할 필요성을 못 느꼈다”고 주장했다.

하지만 회사 측은 규정상 “사례금을 받는 외부강의는 횟수와 관계없이 신고해야 한다”며, A씨가 규정을 충분히 인지했음에도 고의적으로 무시했다고 맞섰다.

입주민과의 금전거래도 징계 사유가 됐다. A씨는 관리소장으로 근무하던 아파트 입주민과 수차례 계좌이체를 통해 580만 원 이상을 주고받았다. 이에 대해 A씨는 “착오 송금이거나, 입주민의 아들 대신 대위변제를 한 것”이라며, 단순한 사적 거래였다고 해명했다.

하지만 회사 측은 “입주민이 A씨에게 직접 이체하며 ‘입금했으니 돌려달라’는 메시지를 보낸 점, 해당 거래가 반복되었고, 금액도 작지 않았던 점”을 들어 직무관련자와의 부적절한 거래로 판단했다. 특히 입주민의 아들은 감사실 조사에서 “본인은 A씨와 거래한 사실이 없다”고 부인했고, 입주민 본인은 “A씨 부탁으로 돈을 빌려준 것”이라고 진술했다.

이 사건의 쟁점은 셋이다. △징계사유가 적절한 지 △징계사유가 존재한다면 징계 수위가 적절한 지 △징계절차가 적법했는냐다.

결론부터 얘기하면 중앙노동위는 해당 근로자에 대한 징계가 적정하게 이뤄졌다며 구제신청을 기각했다.

중앙노동위는 먼저 징계의 핵심 사유 중 하나인 겸직동의서 허위 작성에 주목했다. 관리소장 A씨는 2019년부터 2022년까지 총 4차례에 걸쳐 ‘사장 대리인’ 또는 ‘관리소장’ 명의로 겸직동의서를 작성해 C대학에 제출했지만, 실제로는 사장의 위임이나 동의 없이 자의적으로 작성했다. A씨는 본사로부터 “관리소장 직인만 찍으면 된다”는 안내를 받았다고 주장했지만, 이를 입증할 자료는 제출하지 못했다. 중앙노동위는 해당 행위를 회사 규정과 윤리강령을 위반한 중대한 비위로 판단했다.

두 번째 쟁점은 겸업 금지 및 외부강의 신고 미이행이다. 근로자는 C대학에서 오랜 기간 강의를 진행하면서도 최초 2018년에만 외부강의 신고를 한 뒤 이후 약 5년간 신고 없이 강의를 이어갔고, 그 대가로 약 1780만 원을 수령했다. A씨는 온라인 강의 특성상으로 인해 신고할 필요가 없다고 주장했지만, 중앙노동위는 “사례금을 받는 외부강의는 신고 대상”이라는 명확한 내부 규정이 있고, A씨도 이를 알고 있다고 판단했다.

세 번째는 입주민과의 금전거래 신고 누락이다. A씨는 입주민 및 그 가족과 계좌이체를 통해 580만원 이상을 주고받은 사실이 확인됐음에도 이를 회사에 신고하지 않았다. 해당 금전거래에 대해 A씨는 “착오 송금” 또는 “대위변제”라고 주장했다.

그러나 거래 상대방의 카카오톡 메시지와 녹취록 등을 통해 A씨가 직접 돈을 주고받은 사실이 확인됐다. 중앙노동위는 이 거래가 직무관련자와의 금전거래에 해당하며, 취업규칙 상 윤리강령 제42조의 신고 의무를 위반한 것이라고 판단했다.

징계의 수위에 대해서도 다툼이 있었다. 근로자는 과거 포상 경력 등을 이유로 감경이 필요하다고 주장했지만, 위원회는 해당 포상이 15년 전의 일이며, 감경 사유로 보기 어렵다고 판단했다. 또한 이 사건 징계는 원래 파면까지도 가능했지만 회사가 정직 3개월로 감경한 점을 들어, 징계가 사회통념상 과도하지 않다고 판단했다.

중앙노동위는 절차적 정당성 여부에 대해서도 근로자에게 인사위원회 출석 기회가 부여됐고, 징계 의결 과정과 통보 모두 사규에 따라 적법하게 이루어졌다고 봤다.

![트럼프 또 물러섰다…車관세 완화 어떻게 달라지나[Q&A]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25043000467t.jpg)