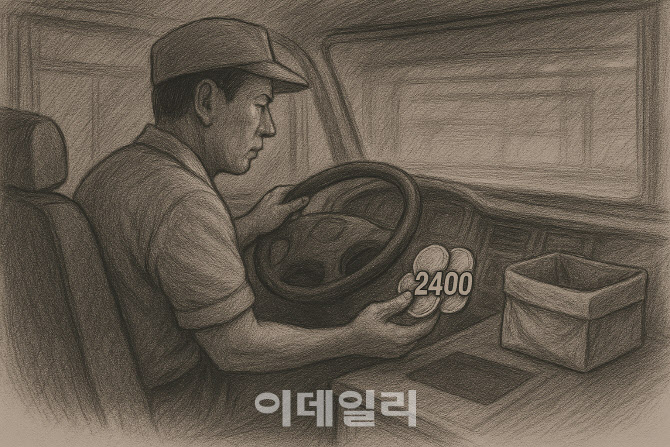

함 후보자는 당시 항소심 재판장으로서 2400원이라는 비교적 소액을 횡령한 버스기사의 해고가 정당하다고 판단했다. 이에 일각에서는 서민의 삶에 대한 공감이 부족하다거나 지나치게 기업 친화적인 판결이 아니냐는 비판의 목소리가 나온다. 당시 재판부가 어떤 사실관계를 확인했고 어떤 법리를 적용해 그런 결론에 이르렀는지 구체적인 판결 내용을 면밀히 살펴보기 위해 이 사건 판결문을 토대로 3년에 걸친 법정 다툼 과정을 재구성해봤다.

|

운행 종료 후 A씨는 회사에 운행일보와 함께 그날의 수입금을 납부했다. 그런데 운행일보에는 ‘승객 4명’이라고 정확히 적었지만, 요금은 1인당 1만1000원(학생 요금)으로 계산한 4만4000원만 입금했다. 2400원이 비었다. 그가 받은 1400원의 동전은 회사가 지급한 현금수납용 봉투가 아닌 운전석 옆자리에 놓여 있었다. 단순한 계산 착오였을까, 아니면 순간의 유혹이었을까.

얼마 후, 회사는 CCTV 판독 등을 통해 이 사실을 알게 되었고, 사규에 따라 A씨에게 ‘해고’를 통보했다. 회사의 재산을 착복했다는 이유였다. 회사의 단체협약과 취업규칙, 노사합의서에는 ‘운송 수입금을 부정 착복한 경우 금액의 많고 적음을 불문하고 해고한다’는 규정이 명시돼 있었다.

A씨는 회사의 처분이 부당하다며 법원의 문을 두드렸다. 그는 “해고는 너무 가혹하다”고 주장했다. 17년 가까이 큰 문제 없이 일해왔고, 문제 된 금액도 2400원에 불과하다는 점을 호소했다.

2015년 10월, 1심 재판부는 A씨의 손을 들어주었다. 1심 재판부는 A씨가 2400원을 착복한 사실 자체는 인정했다. 하지만 △횡령 액수가 매우 적고 △과거 징계 전력이 없으며 △오랜 기간 성실히 근무했을 가능성이 있는 점 △비슷한 시기 3회에 걸쳐 800원을 착복하고도 반성한다는 이유로 정직 처분을 받은 동료 B씨와의 형평성 등을 고려할 때, 해고는 사회 통념상 지나치게 무겁다고 판단했다. “해고는 무효”라는 판결에 A씨는 잠시 안도했을지 모른다.

회사는 즉각 항소했다. 사건은 광주고등법원 전주재판부로 넘어갔고, 이 재판의 지휘봉은 함상훈 부장판사가 잡았다.

|

우선, 버스 기사의 수입금 횡령은 ‘신뢰’의 문제라고 봤다. 여객 운송업은 승객이 낸 운임이 주 수입원이며, 이를 관리하는 기사에 대한 신뢰는 절대적이다. 따라서 횡령은 액수가 적더라도 그 신뢰를 근본적으로 깨뜨리는 행위라고 규정했다.

또한 ‘규칙’의 엄격함을 강조했다. 회사가 노조와 합의해 CCTV까지 설치하며 횡령 방지에 노력했고, 노사 양측이 합의한 단체협약 등에서 ‘금액 불문 해고’ 원칙을 세웠다면, 이는 존중돼야 마땅하다고 봤다. “소액이라고 해서 간과할 수는 없다”는 것이 재판부의 입장이었다.

뿐만 아니라 A씨의 ‘태도’도 지적했다. 2심 재판부는 A씨가 징계 과정에서 잘못을 인정하거나 반성하는 모습을 보이지 않았고, 오히려 해고 후 언론 인터뷰 등에서 사실과 다른 주장을 해 회사와의 신뢰를 더 무너뜨렸다고 판단했다. 이는 잘못을 뉘우쳐 정직 처분을 받은 동료 기사 B씨와는 다른 점이라고 선을 그었다.

결국 2심 재판부는 A씨의 행위가 사회 통념상 더 이상 고용 관계를 유지할 수 없을 만큼 중대한 잘못에 해당한다고 결론 내렸다.

A씨는 마지막 희망을 안고 대법원의 문을 두드렸지만, 대법원의 문턱은 높았다. 2017년 5월, 대법원은 더 이상 이 사건을 심리할 이유가 없다며 A씨의 상고를 기각했다. 2400원으로 시작된 3년여의 법정 다툼은 A씨의 해고가 정당하다는 최종 판결로 마무리됐다.

|

![한동훈 14%·홍준표 11%…한덕수 출마 가능성 높다 40%[엠브레인퍼블릭]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25042600320t.jpg)

![도로 위의 무법자 '괴물 SUV'…섹시한 강하늘과 닮은 차[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042600277t.jpg)

![“꺄악!” 시민들 혼비백산…친구에 칼 휘두른 소년 그 내막은[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25042600001t.jpg)