세계로 뻗어가고 세계가 주목하는 K푸드 탑티어 회사들이 직접 K푸드의 흥미진진한 스토리를 들려드립니다. 매번 먹는 거라 익숙하지만 실은 잘 모르는 우리 식품의 깊고 진한 맛을 맛볼 수 있을 겁니다. 김치(대상)-만두(CJ제일제당)-유산균(hy)-빵(SPC그룹)-제과(롯데웰푸드)-아이스크림(빙그레)-맥주(OB맥주)-두부(풀무원) 등 각 분야의 1등 회사가 이름을 내걸고 매주 토요일 [1등의맛]을 배달합니다. <편집자주>④

[SPC식품생명공학연구소 심상민 부소장] 고소한 냄새가 퍼지는 빵집 앞을 지나며 우리는 그저 ‘맛있겠다’는 생각을 한다. 그러나 한 조각의 빵 안에는 수천 년을 이어온 인류의 지혜, 과학, 그리고 예술이 녹아 있다. 과연 빵의 제조는 과학일까, 예술일까? 혹은 그 모든 것을 뛰어넘는 인류 문화의 상징일까?

|

중세 유럽에서는 사워도우(Sourdough)라 불리는 발효종을 활용해 다양한 지역 특유의 빵이 탄생했다. 프랑스의 바게트, 독일의 호밀빵 등이 대표적이며, 빵은 사회적 신분을 나타내는 지표로도 기능했다. 부유층은 흰 밀가루로 만든 부드러운 빵을, 서민층은 거친 곡물빵을 주로 섭취했다.

19세기에는 루이 파스퇴르가 발효가 미생물에 의해 일어난다는 사실을 규명하면서 제빵 기술이 과학화됐다. 이후 사카로마이세스 세레비지에(Saccharomyces cerevisiae) 같은 순수 효모가 개발되어, 빠르고 균일한 빵 생산이 가능해지면서 산업적 제빵 시대가 열렸다.

20세기 후반 이후, 자동화 기술과 제빵 개량제를 활용한 대량 생산이 본격화됐지만, 최근에는 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지며 사워도우와 같은 발효종, 통곡물과 견과류 등을 활용한 건강빵이 소비자들에게 인기를 끌고 있다. 이러한 트렌드는 단순한 먹거리를 넘어 건강한 삶을 지향하는 소비자의 가치관 변화와도 맞닿아 있다.

|

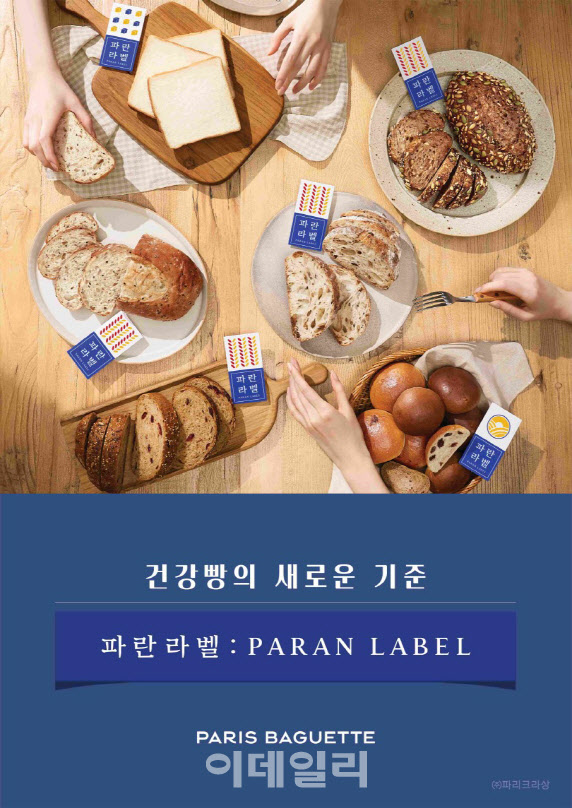

덕분에 한국의 자연에서 발굴해 최초로 상용화된 제빵용 효모 ‘토종효모(2016년)’, 국제 특허를 받은 토종효모와 토종유산균의 혼합 발효종 ‘상미종(2019년)’를 선보였고 최근에는 4년여간의 연구 끝에 통곡물 발효종인 ‘SPC x 헬싱키 사워도우’와 ‘멀티그레인(통곡물) 사워도우’ 개발에 성공해 파리바게뜨에 프리미엄 브랜드 ‘파란라벨’을 론칭했다.

빵을 만드는 과정이야말로 놀라울 만큼 정교한 과학이다. 빵 발효는 단순히 반죽이 부풀어 오르는 현상이 아니다. 발효 과정에서 미생물들이 당을 분해해 이산화탄소를 생성하고, 이는 반죽을 부풀게 한다. 이 과정에서 생성되는 다양한 휘발성 물질들은 빵 고유의 풍미와 향을 결정짓는다. 또한 사용되는 원료 조성과 발효 온도 및 시간, 오븐의 온도 등에 따라 빵의 완성도가 달라진다. 이는 제빵이 단순히 경험에 의존한 음식이 아닌, 과학적 원리에 기반한 발효 식품임을 보여준다.

제빵이 단순한 과학을 넘어서는 순간도 있다. 바로 ‘감각’이 개입할 때다. 반죽의 질감을 손끝으로 느끼고, 겉껍질의 색을 눈으로 판단하며, 향으로 발효 상태를 가늠하는 이 모든 과정은 경험과 직관의 영역이다. 제빵사마다 빵의 모양, 크러스트의 바삭함, 속의 공기층 배열은 모두 다르며, 재료의 조합 역시 무궁무진하다. 이는 빵이 단순히 영양을 위한 식품이 아니라, 문화와 개성이 담긴 창조물임을 의미한다. 빵은 과학 위에 세워진 예술이자, 시대와 지역, 개인의 정체성을 담은 식탁 위의 작품이다.

결국 빵은 과학이자 예술이며, 동시에 인류 문명의 살아 있는 증거다. 수천 년 동안 이어져 온 발효의 지혜, 시대와 문화를 담은 창조성, 그리고 미생물과 인간의 공생이 어우러진 결과물인 것이다.

|

![엔비디아로 10배 수익 서학개미 '세금폭탄' 피하려면[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25052500385t.jpg)