|

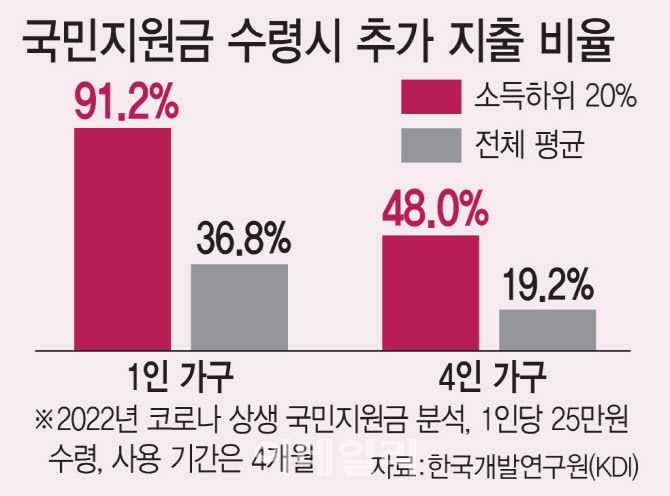

한국개발연구원(KDI)의 ‘코로나 상생 국민지원금의 경제적 효과 분석’(2022년 6월) 보고서를 보면 소득 하위 20%(1분위·가장 소득이 낮은 그룹)에 속하는 가구가 100만원(4인 기준)의 지원금을 받아 4개월간 썼을 경우 한계소비성향은 48.0%로 나타났다. 4인 가구 평균(19.2%)보다 두 배 이상 높은 수치다. 미국이나 일본 등에서도 정부 지원금을 지급하면 고령·저소득층에서 소비 증대 효과가 더 컸다.

전문가들 사이에서는 소비 부양을 위한 지원금의 경우 고령·저소득층에 더 주는 방식으로 설계하는 한편, 전 국민에 지원할 때는 사용처를 좀 더 세세하게 기획할 필요가 있다는 조언이 나온다. 김미루 KDI 연구위원은 “고령이나 저소득층일수록 몇 십만원이라도 정부 지원금이 생기면 그동안 하지 못했던 소비를 할 가능성이 크다”며 “이외 소득 계층들은 자녀 학원비 등에 지역화폐를 사용하고 기존 소득은 아예 안 쓰는 사례가 지난 코로나19 당시 재난지원금 분석결과 나타났다”고 말했다.

실제로 KDI가 14조 2000억원을 투입한 코로나19 1차 긴급재난지원금 효과를 분석한 결과, 지원금을 사용할 수 있는 업종에서 전체 투입 예산 대비 20~40%의 매출 증대 효과가 있는 것으로 조사됐다. 100만원의 지원금 중 40만원만 쓰고 나머지는 학원비나 대출 상환을 비롯한 저축 개념에 쓴다는 의미다. 만약 25만원의 지원금을 받아 고정비로 지출되는 학원비에 모두 쓰고, 기존 소득으로 추가적인 소비를 하지 않았다면 소비 증대 효과는 ‘0%’가 된다.

한편에서는 사용 기한과 업종 등 제한 요건을 촘촘히 해야 학원비와 같은 고정비에 지원금을 지출하고 기존 소득을 저축하는 개념이 사라질 것이라는 지적이 나온다.

김 연구위원은 “업종과 지역, 기간 등을 제한한다지만, 과거 사례에 비춰보면 얼마나 실효성이 있는지는 따져봐야 한다”며 “이론적으로만 본다면 업종을 더 제한하고 기간도 빈틈 없게 설계해야 소비 증대 효과가 더 커질 수 있다”고 했다.

![다 큰 어른들이 술래잡기를?…폰 놓고 뛰노는 청년들[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021400401t.jpg)