|

23일 부동산 업계 및 국토연구원의 분석에 따르면 지주택은 조합이 형식상 사업 주체이나 실제 권한은 대부분 업무대행사가 쥐고 있는 구조인데 업무대행사는 법적 책임을 지지 않아도 된다는 맹점이 있다. 때문에 지주택 업무대행사를 등록제로 전환하고 이들의 진입 요건을 강화하고 사업 주체의 책임을 강화할 필요성이 크다는 지적이 나온다. 이를 위해선 지자체의 관리·감독이 강화돼야 한다는 주장이다.

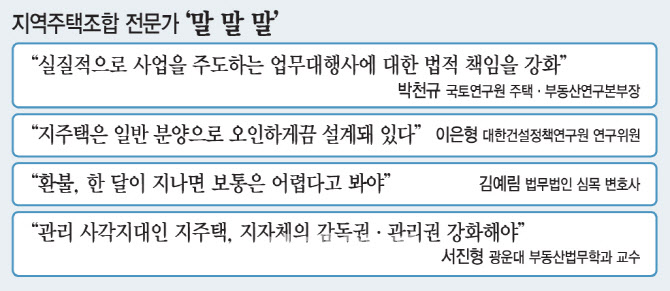

박천규 국토연구원 주택·부동산연구본부장은 “업무대행사가 실질적으로 사업을 주도하는 구조에서, 사업비 과다 계상이나 운영비 집행의 투명성 부족 등이 발생할 가능성이 수시로 제기되고 있다”며 “지주택은 형식상 조합이 사업 주체이지만, 실제로는 업무대행사가 토지확보, 조합원 모집, 시공사 선정 등 주요 절차를 주도하고, 조합은 이를 사후 승인하는 방식으로 운영되는 경우가 많지만 업무대행사는 법적 책임은 사실상 지지 않는 구조로 대행사에 대한 법적 책임을 강화할 필요가 있다”고 지적했다.

이와 함께 애당초 조합원이 지주택에 납입한 돈에 대한 법적 지위를 명확히 사전에 알려야 할 필요성도 제기되고 있다. 일각에선 지주택에 납입한 돈은 지주택 사업장에 지분 투자를 한 것과 같아 분양이 안 됐다고 돌려받을 수 있는 성격은 아니라고 지적하지만 대부분의 지주택 조합원 모집에선 ‘분담금 납입, 100% 환불’과 같은 문구를 사용하고 있다.

이은형 연구위원은 “지주택은 본질적으로 분양이 아니라 해당 사업에 지분 투자를 하는 것인데 일반 분양으로 오인하게끔 설계돼 있다”며 “대부분의 일반인들이 동네 아파트 시세보다 1억원 더 싸게 집을 가질 수 있다는 것에 현혹되는 경우가 많은데 왜 사업자가 그런 손해를 보면서 아파트를 짓겠냐”고 말했다.

김예림 법무법인 심목 변호사는 “지주택 조합원 납임금은 주택사업 동업계약으로 봐야 한다. 때문에 분양을 하는 것처럼 납부하더라도 사실상은 출자를 하는 형태”라면서 “환불은 한 달 이내는 가능하도록 법에서 보장하지만 한 달이 지나면 보통은 어렵다고 봐야 한다”고 설명했다.

사업 진행에 있어 피해가 빈번하게 발생하는 점을 감안해 지자체의 관리 감독 강화도 동반될 필요성도 제기되고 있다.

서진형 광운대 부동산법무학과 교수 겸 한국부동산경영학회 회장은 “지주택은 관리 사각지대에 있다 보니 조합의 전문성 부족과 조합 내 도덕성 문제가 발생하고 있다”며 “구청 등 지방자치단체의 관리 감독을 강화해야 한다”고 밝혔다. 이어 “토지 확보, 공사비 등에 있어서도 지자체의 감독권, 관리권을 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다.