결국 A씨는 창업을 위해 사외이사 재직 기간을 절반도 채우지 못한 채 사임했다. 경영인 출신 사외이사는 구조적으로 쉽지 않다는 현실을 뼈저리게 느꼈다.

사외이사 절반은 교수·전직관료

교수, 관료 등에 쏠려 있는 사외이사를 경영인으로 확대하기 위한 공정거래법 규제 개선이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 경영 전문성이 높은 인사들이 이사회에 대거 들어와야 독립성이 더 높아진다는 것이다.

|

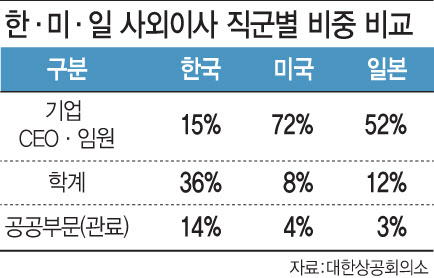

7일 대한상공회의소가 내놓은 ‘사외이사 활동 현황 및 제도 개선과제’ 보고서를 보면, 지난해 국내 상장기업 사외이사 직군은 학계 36%, 공공부문 14%로 교수와 전직 관료가 절반에 달했다. 경영인 출신은 15%에 그쳤다. 이와 달리 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 상장기업과 일본 닛케이 225 상장기업의 경우 경영인이 각각 72%, 52%로 절반을 상회했다. 학계는 각각 8%, 12%에 불과했다.

사외이사는 사내이사가 아닌 외부 전문가를 이사회 구성원으로 선임하는 제도다. 지난 1998년 외환위기 당시 거래소 상장규정으로 도입했다가 증권거래법을 거쳐 2009년 상법에 편입했다.

대한상의 관계자는 “지금까지 국내 상장사는 사외이사가 교수, 전직 관료 등 특정 직군에 집중돼 미국 등에 비해 전문성이 부족하다는 평가가 많았다”며 “이는 한국에만 있는 공정거래법상 ‘계열편입’ 규제가 한몫한 것”이라고 했다.

공정거래법상 계열편입 규제는 사외이사의 개인 회사는 대기업집단의 계열사로 원칙적으로 자동 편입되고, 예외적으로 독립경영을 신청·승인된 경우에만 제외되는 것을 말한다. 그동안 산업계 현장에서는 공정거래법 때문에 사외이사 선임을 거절하는 일이 많아 경영 전문가 선임에 어려움이 크다는 토로가 많았다.

이에 공정위는 2022년 말 공정거래법 시행령 개정을 통해 ‘사외이사 선임 전 지배회사에 한해’ 원칙적으로 계열회사에서 제외하는 내용으로 규제를 일부 완화했다. 상의의 최근 설문에 따르면 사외이사 97.9%는 2022년 규제 완화가 사외이사직 수락에 도움이 됐다고 답변했다.

공정거래법 계열편입 규제 풀어야

다만 여전히 남아 있는 ‘사외이사 선임 후 지배회사 계열편입 규제’와 관련해, 사외이사 33.1%는 재직 기간 중 개인 회사 창업 계획이 있는데, 이 중 37.7%는 창업회사가 자동 계열편입되는 만큼 사외이사직을 사임할 계획이라고 답했다. 32.1%는 창업 후 조만간 회사 지분을 매각할 계획이라고 했다.

대한상의 측은 “다른 나라들에는 계열편입 규제가 없어 이사회 내에 다른 기업을 운영하거나 별도 창업 계획이 있는 경영인 출신 비중이 매우 높은 편”이라며 “경영 전문성이 없으면 이사회 안건을 반대하는 게 현실적으로 쉽지 않은 만큼 전문성 부족은 사외이사 독립성 저하로 이어질 가능성이 높다”고 했다. 이를테면 미국 애플의 사외이사 7명은 모두 전·현직 최고경영자(CEO)로 구성돼 있다.

아울러 상의가 진행한 사외이사 관련 정책 과제 조사 결과 △사외이사 역량 강화 위한 교육·지원 체계 등 정부 가이드라인 마련(45.0%) △사외이사의 책임 강화 논의에 대한 신중한 접근(28.8%) △사외이사의 전문성 확보 위한 공정거래법상 계열편입 규제 및 상법상 재직 기간(6년) 규제 완화(26.2%) 순으로 나타났다.

강석구 대한상의 조사본부장은 “미국, 일본 등 주요국에 비해 우리나라는 사외이사의 전문성보다 독립성만 지나치게 강조하는 경향이 있다”며 “사외이사를 단순한 감시자를 넘어 전략적 파트너 측면에서 볼 필요가 있다”고 말했다.

![확정판결 사흘만 사형 집행…재심까지는 45년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25052400001t.jpg)