그러나 헌재가 과거 유사 사건에서 확립한 ‘절차적 요건 심사’ 법리에 비춰볼 때 이번 사건들은 헌법소원의 적법 요건을 갖추지 못해 본안 심리로 이어지지 못한 채 각하될 가능성이 높아 보인다.

|

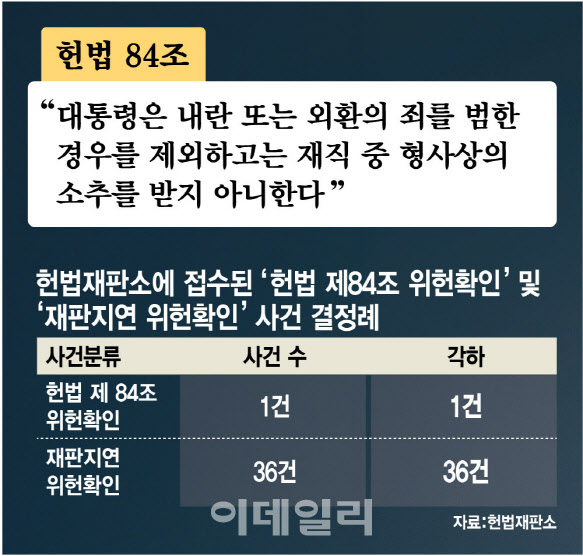

100%의 각하율은 헌재가 해당 유형의 헌법소원에 대해 내용의 타당성을 판단하기에 앞서 청구의 절차적 요건을 매우 엄격하고 일관되게 심사하고 있음을 방증한다. 이번에 제기된 4건의 사건 중 2건은 헌법 제84조 또는 불소추특권 적용의 위헌 여부를 물었고 2건은 재판지연을 문제삼았다.

|

또한 ‘법원의 재판은 헌법소원 대상에서 제외된다’는 점도 이번 사건들에 적용될 것으로 보인다. 헌법재판소법 제68조 제1항에 명시된 이 원칙은 사법부의 최종 판단을 존중하고 3심 제도를 유지하기 위한 핵심 조항이다. 헌재는 ‘재판’의 범위를 최종 판결뿐 아니라 판결의 지연, 절차 진행, 기피신청에 대한 결정, 기록 송부 등 재판 과정에서 파생되는 모든 사법 작용으로 폭넓게 해석한다. 따라서 ‘재판 지연’을 문제 삼는 헌법소원은 이 원칙에 따라 예외 없이 배척돼왔다.

마지막으로 ‘신속한 재판을 받을 권리’가 법원의 구체적 작위의무를 뜻하지는 않는다는 점이다. 헌재는 헌법상 ‘신속한 재판을 받을 권리’가 “언제까지 재판을 끝내라”고 강제할 수 있는 구체적인 청구권이 아니라고 판단한 바 있다. 소송법상의 재판 기간 규정 역시 강제성이 없는 ‘훈시규정’으로 본다. 만약 이를 강제할 경우 자칫 졸속 재판으로 이어져 ‘공정한 재판을 받을 권리’를 침해할 수 있다는 점을 고려한 것이다. 따라서 법원의 재판 기간 설정은 사법부의 광범위한 재량에 속한다는 것이 헌재의 확고한 입장이다.

|

다만 법적인 결론과 별개로 이번 헌법소원은 대통령의 불소추특권 범위라는 실체적 논쟁을 사회적으로 공론화했다는 의미가 있다. ‘소추’의 범위에 기소 이후의 재판 진행까지 포함되는지에 대해 대법원이나 헌재의 판단이 전무했던 상황에서 이번 사건을 계기로 명확한 사법적 기준이 필요하다는 목소리가 커질 수 있다.

법조계에서는 헌법 제84조 논란에 대한 헌재의 실체적 판단이 이뤄지기 위해서는 재판의 당사자인 검찰 등이 직접 법원의 재판 중단 결정에 대해 권한쟁의심판을 청구하는 등의 접근이 필요할 것으로 보고 있다.

![스벅 빌딩까지…하정우, 종로-송파 2채 265억에 내놔[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26022001301t.jpg)