|

증권가는 중국에서 제품의 80% 이상을 생산하고 있는 애플의 수익성 악화가 불가피하다는 분석을 내놓고 있다. 트럼프 대통령은 전날 중국에 34% 관세를 적용한다고 발표했다. 기존 20% 관세에 더하면 중국에서 미국으로 수출되는 제품은 총 54% 관세를 받게 된다.

미국 부티크 증권사인 로젠브랫은 애플이 관세 비용을 흡수할 경우 연간 영업 이익과 주당순이익(EPS)이 약 32% 감소할 것으로 추정했다. 이를 방지하기 위해서 애플 제품 가격을 40% 인상해야 한다고 밝혔다. 이 경우 1599달러에 판매되는 아이폰16 프로맥스는 2300달러(331만원)이 될 수 있다.

카운터포인트리서치 공동 창립자 닐 샤도 “애플이 관세 비용을 상쇄하기 위해 평균 가격을 최소 30% 인상해야 한다”고 했다.

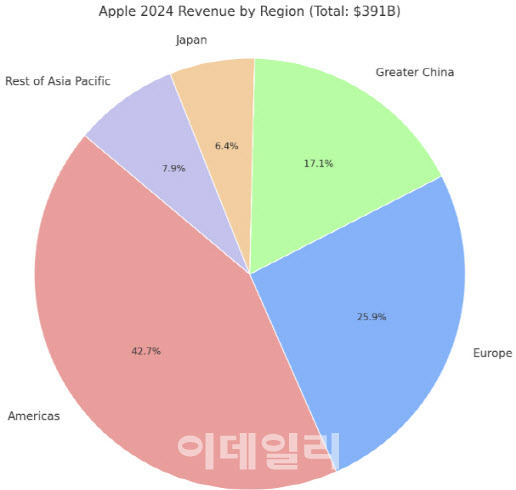

문제는 소비자 가격이 상승이 판매량 부진으로 이어질 수 있어서다. 북미는 애플의 텃밭으로 2024년 기준 전체 매출의 43% 비중을 차지한다. 2024년 총 매출 3910억 달러(562조원) 중 약 1670억 달러(240조원)가 북미에서 발생했다.

애플은 그동안 기존 제품에 대해서는 가격은 인상하지 않는 정책을 펼쳐왔다. 이에 본격적인 가격 인상은 하반기 출시할 아이폰17부터 적용될 것으로 보인다.

단기간에 공급망 전략을 새롭게 짤 수 없는 만큼 애플은 트럼프 1기 때와 마찬가지로 중국에서 생산하는 아이폰에 대해 관세 면제 등을 요청하는 전략을 취할 가능성이 크다. 바튼 크로켓 로젠블랫 증권 애널리스트는 “애플과 중국, 그리고 백악관 간의 논의가 이루어질 가능성이 있다”고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령이 지난 1기 정부와 달리 관세의 긍정적 영향을 주장하고 있는 만큼 쉽게 물러서지 않을 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 지난 11일 ‘비즈니스 라운드테이블’에서 팀쿡 애플 CEO 등이 참석한 가운데 “관세가 미국에 엄청난 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 강조했다.

|

삼성전자 역시 베트남, 인도 등에 스마트폰 주요 생산시설을 두고 있지만, 중국 의존도가 높은 애플에 비해 공급망 조정이 더 유연하다는 점에서다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 4분기 미국 스마트폰 시장 점유율은 애플이 65%, 삼성전자가 17%를 기록했다.

한편, 애플이 트럼프의 고관세 정책에도 불구하고 미국 내 스마트폰 생산시설을 구축할 가능성은 낮다는 것이 시장의 중론이다. 과거 애플 창립자 스티브 잡스는 버락 오바마 전 대통령에게 “아이폰을 생산하는 일자리는 돌아오지 않을 것”이라고 말한 바 있다.

월가에서 ‘빅테크 대가’로 불리는 댄 아이브스 웨드부시 애널리스트는 “애플이 아시아에서 미국으로 공급망의 10%만 이전하더라도 3년에 약 300억 달러(한화 약 43조원)가 소요되며, 이 과정에서 막대한 차질이 발생할 수 있다”고 전망했다.

![한 놈만 아득바득 이 갈던 명재완에...별이 졌다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021000001t.jpg)