|

한국은 지난해 12월 65세 이상 인구가 전체의 20%를 웃돌면서 초고령사회에 진입했다. 고령사회(14% 이상)에서 초고령사회로 가는 데 7년밖에 걸리지 않았는데, △영국 50년 △프랑스 39년 △독일 36년 △미국 15년 △일본 10년 등 여느 나라와 비교해도 속도가 빨랐다. 반면 노인 빈곤율은 2020년 기준 40.4%로 14년째 경제협력개발기구(OECD) 회원국 1위를 달리고 있다.

참석자들은 노인돌봄이 기존에는 가족의 책무로 인식됐으나 현대에 들어서는 사회로 옮겨갔다는 점에서 인식을 함께 했다. 핵가족화와 여성의 경제활동 참여, 독거노인의 증가 등으로 인해 가족이 돌봄기능은 감소하고 국가와 지역사회가 함께 풀어야 할 정책 과제가 됐다는 것이다.

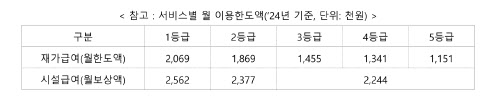

특위위원인 이윤경 한국보건사회연구원 선임연구위원은 “노인의 상당 수는 집에서 계속 거주를 희망하고 있는데도 재가 서비스를 받을 수 없는 제한 요소들이 유지되고 있다”며 시설요양에 대한 쏠림현상을 지적했다. 이를 개선하기 위해서는 중증 재가급여의 월 한도액을 시설급여 수준으로 큰 폭 상향해 형평성을 보장해야 한다고 제언했다. 현행 제도에 따르면 두 급여 간 격차는 1등급 49만 3000원, 2등급 50만 8000원이다.

아울러 여전히 돌봄주체로서 역할을 하고 있는 노인가족에게는 가족돌봄휴가·휴직제도, 국민연금 크레딧(가입기간 인정) 적용 등 이들의 부담을 경감할 지원책이 필요하다고 제시했다.

노인돌봄이 지속가능하려면 지역이 키를 쥐어야 한다는 제언도 나왔다. 시설 중심의 돌봄 형태를 지역사회로 전환한 뒤 고령층 삶 전반에 걸친 연속성 있는 지원이 필요하다는 주장이다. 이를 위해서는 도심형·농어촌형 등 지역별 특성을 반영한 돌봄모델을 개발하고 인프라 확충, 제도 간 연계가 필요하다고 봤다. 특히 지방정부가 주도성을 갖고 정책을 추진할 수 있도록 역량을 강화해야 한다고 짚었다.

특위위원인 홍선미 한신대 사회복지학과 교수는 “우리나라의 80% 이상은 농·산·어촌이고 아직도 고향을 지키면서 사는 건 대부분 노인들”이라며 “예산도 인력도 인프라도 없는 기초자치단체가 시스템을 갖춰갈 수 있으려면 17개 광역자치단체들이 컨트롤타워를 만들어 이들을 이끌어가는 게 필요하다”고 강조했다.

|

전문가들은 재가 중심의 지역사회 돌봄으로의 전환을 위해서는 인식 체계 자체를 바꿔야 한다고 입을 모았다. 이은영 강원특별자치도 사회서비스원장은 “초고령사회가 감염병, 산불같은 재난을 만나면 지역 존폐가 달린 문제가 된다”고 지적했다. 김민희 한국교통대 사회복지학과 교수는 “기존의 재가 서비스와 시설 서비스를 유연하게 연결해주는 중간돌봄시설도 필요하다”고 했다.

![“절대 안 놔” 11m 높이, 추락 운전자 45분간 붙잡은 ‘슈퍼맨' [따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25040801513t.jpg)

![“이래야 천국 가” 궤변 놓으며…신도들 상습 성폭행한 목사 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25040801609t.jpg)