|

나라살림을 보여주는 ‘관리재정수지’ 적자폭은 1차 추경(86조 4000억원)보다 24조 맣은 110조 4000억원을 늘어난다. 국내 총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율은 -3.3%에서 -4.2%로 증가한다.

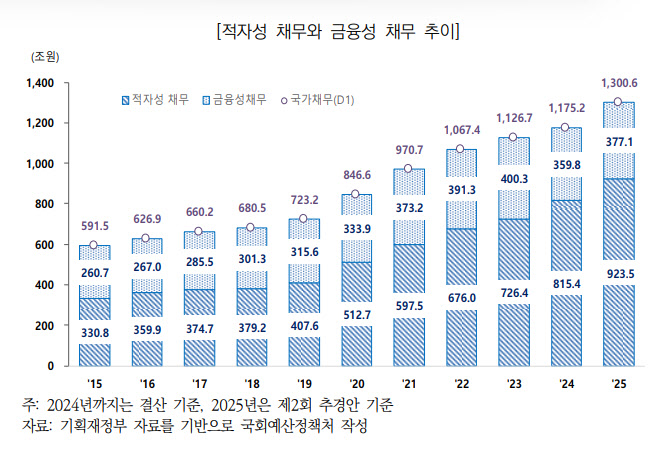

문제는 국가채무의 질도 악화하고 있다는 점이다. 올해 적자성 채무는 1차 추경안 편성때 보다 22조 6000억원 증가한 923조 5000억원이 될 전망이다. 지난해 결산 대비로는 108조 1000억원이 증가한 수치다. 이에 따라 전체 국가채무에서 차지하는 비중은 71.0%가 될 것으로 예상된다.

적자성 채무는 정부가 금융성 채무 등과 달리 별도의 대응자산이 없어, 향후 국민 세금 등을 통해 상환해야 하는 빚이다.

반면 금융성 채무는 377조 1000억원으로 1차 추경 대비 2조 8000억원 감소할 예정이다. 금융성 채무인 외평채 발행을 오히려 3조원 줄이고, 일반회계 적자보전용 국고채 발행을 증가시킨 탓이다.

예정처는 “국가채무의 총액은 증가하지 않지만, 대응자산이 존재하는 금융성 채무가 감소하는 반면 조세 등을 재원으로 상환해야 하는 적자성 채무가 증가해 국가채무의 질이 악화될 수 있다”고 우려했다.

실제 적자성 채무는 결산기준 2019년 407조 6000억원에서 지난해 815조 4000억원으로 연평균 14.9% 증가했다. 같은 기간 금융성 채무는 315조 6000억원에서 359조 8000억원으로 연평균 2.7% 증가하는데 그쳤다. 증가율로 보면 적자성 채무가 금융성 채무보다 5.6배 빨리 증가한 셈이다.

전체 국가채무에서 적자성 채무가 차지하는 비중 역시 2019년 56.4%에서 지난해 69.4%로 빠르게 증가하고 있다. 금융성 채무는 2019년 43.6%에서 지난해 30.6%로 하락했다.

향후 미래 국민 부담을 가중시킬 수 있는 적자성 채무 수준을 관리해야 된다는 지적이 나온다. 예정처는 “적자성 채무의 가파른 증가는 국민의 실질적 상환 부담을 가중시킬 수 있고, 재정운용의 경직성 심화 등 문제를 가져올 수 있다”며 “채무 수준에 대한 적극적 관리 노력이 필요하다”고 강조했다.