아시아 금융허브로 도약하겠다는 정부의 계획이 제자리를 맴돌고 있다. 지난 2003년 동북아 금융허브 로드맵을 수립하는 등 본격 추진을 예고했지만 19년 가까운 시간이 흐르도록 별 성과를 보이지 않고 있어서다.

아시아 금융허브로 꼽혀왔던 홍콩이 흔들리는 기회를 틈타 정부가 적극적으로 나서야 한다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다. IT(정보통신) 인프라에 강점이 있는 만큼 핀테크나 암호화폐 등 디지털 자산 시장을 육성한다면 승산이 있다고 평가하는 가운데 지역별 분산보다는 한 곳을 집중 육성시키는 ‘선택과 집중’ 전략이 필요하다고 조언한다.

|

미국 뉴욕과 영국 런던, 홍콩을 떠올리면 적잖은 사람들이 ‘한 번쯤 여행 가 보고 싶은 나라’로 생각한다. 그러나 자본시장에서 보는 이들 세 도시의 공통점은 각 대륙에서 ‘막강한 금융허브’ 지위를 유지해온 도시라는 것이다.

뉴욕은 워싱턴 D.C가 행정수도로 특화되는 사이 미국의 상업·금융 중심지로 도약했다. 뉴욕 맨해튼 월스트리트가 미국의 경제의 용광로 역할을 했다는 점은 누구도 부인할 수 없다. 북미를 넘어 글로벌 시장에서 미국의 득세와 함께 금융허브로서 뉴욕의 위상도 자연스럽게 올라갔다.

뉴욕과 바다 건너에 있는 영국 런던도 유럽의 금융허브 자리를 꿰차면서 오랜 기간 주도적 역할을 뽐냈다. 아시아 대륙에서는 홍콩이 ‘반사이익’(反射利益)을 누리며 앞서 나갔다. 영어 사용이 자유롭다는 이점에다 영국과의 연계성이 장점으로 꼽히면서 아시아에 둥지를 트려는 글로벌 투자자들이 모여드는 결과를 낳았다.

오랜 기간 위용을 떨치던 대륙별 금융허브 구도에 변화가 일어난 것은 최근이다. 2020년 12월 31일 영국이 유럽연합(EU)에서 탈퇴하면서 신호탄을 쐈다. 공교롭게도 같은 기간 홍콩도 ‘내우외환’(內憂外患)에 시달렸다. 코로나19 여파로 글로벌 투자자들의 소통 창구가 막혀버렸고 올해로 주권 반환 25주년을 맞아 ‘홍콩의 중국화’ 움직임도 가속도가 붙은 상황이다. 미·중 무역전쟁 불똥까지 튀면서 미국의 홍콩제재에 따른 외국금융기관의 홍콩 탈출 불안심리는 사그라지지 않고 있다.

상황이 이렇자 이들 도시의 지위를 이어받으려는 경쟁도 가속도가 붙은 상황이다. 런던 대신 주식 시장의 중심은 프랑스 파리와 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등이 각축전을 벌이고 있다. 채권 시장에서는 독일 프랑크푸르트가 다국적 기업은 물론 유럽중앙은행(ECB)과 독일 중앙은행인 분데스방크, 프랑크푸르트 증권거래소 등을 흡수하며 급부상하고 있다.

아시아에서도 글로벌 은행과 투자자들이 속속 홍콩을 떠나려는 시그널을 보내면서 차기 주자 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다. 과거의 영광 재현을 노리는 일본 도쿄나 싱가포르 등이 대표적이다.

|

한국은 노무현 정부 출범 시기인 2003년 동북아 금융허브 출사표를 던졌다. 글로벌 투자자들을 대거 유치해 아시아 금융산업의 창구로 키우겠다는 것이 청사진을 제시했다.

그로부터 19년이 지났지만, 구체적인 성과는 나타나지 않았다는 게 업계 평가다. 금융 중심지 추진위원회가 2020년 5차 금융중심지 조성과 발전에 관한 기본계획(2020~2022년)을 발표하긴 했지만, 눈에 보이는 성과로 이어진 게 없다. 익명을 요구한 한 관계자는 “(추진위가) 정책을 논의하더라도 실행이나 추진 권한이 적었다는 점도 영향을 미쳤을 것이다”고 말했다.

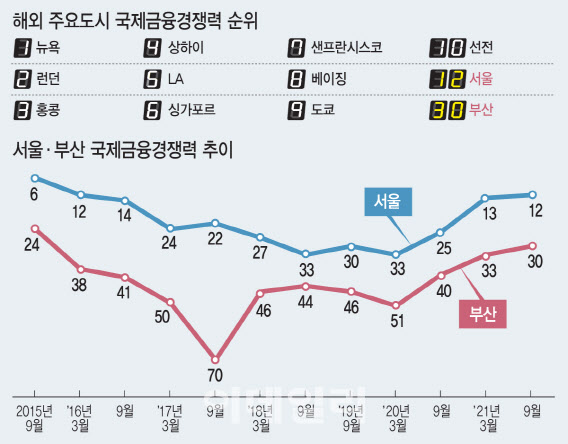

서울은 지난 3월 영국 컨설팅그룹 지옌이 발표한 국제금융센터지수(GFCI) 조사에서 12위에 오르며 전 조사보다 한 단계 올라섰다. 항목별로 ‘인프라’ 부문이 3위를 기록하며 지난 조사보다 8단계 올랐지만 ‘비즈니스 환경’과 ‘인적자원’ 등 항목은 15위 밖에 머물렀다. 인프라 잠재력은 인정하지만 인적 자원이나 환경 조성에서는 개선의 여지가 필요하다는 것이다.

이달 서울시가 금융중심지 기능 강화를 위한 ‘디지털금융지원센터’를 발표하고 여의도와 광화문, 강남권에 흩어진 금융 기능을 잇겠다는 계획을 발표했다. 다만 앞선 조사에 홍콩과 중국 상하이, 싱가포르, 베이징, 도쿄, 선전보다 GFCI 지수가 낮았다는 점에서 아시아 금융허브로 가기까지 넘어야 할 산이 많은 상황이다.

|

서지용 상명대 경영학과 교수는 “금융허브 역할을 하기 위해서는 송금이 자유로워야 하는데 각국에서 암호화폐를 통한 해외 송금 비중이 점차 높아지는 추세”라며 “자본시장 규제 완화를 통한 국가 신임도 재고와 함께 암호화폐를 이용한 해외 송금이 자유롭게 이뤄질 수 있도록 제도 개선이 필요하다”고 말했다.

국내에 아직 도사리고 있는 관치금융(정부가 금융을 지배하는 것)을 깨야 한다는 견해도 있다. 무엇보다 지역별 분산 보다는 한 곳을 금융허브로 집중 육성시키는 전략이 필요하다는 의견도 있다.

한 자본시장 관계자는 “국민연금이 전주에 있고, 국책 은행인 산업은행의 부산 이전 논의 등의 지역별 분산 정책은 금융허브 입지를 다지는 데는 전략적이지 못할 가능성이 높다”며 “적극적인 유인책과 지리적 글로벌 투자자들이 매력을 느낄만한 환경 조성에 나서야 한다”고 말했다.

※ 이 콘텐츠는 한국언론진흥재단의 정부 광고 수수료를 지원받아 제작되었습니다.