|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 석파(石坡). ‘돌언덕’이라더니 이름대로였다. 그 바위를 내리쳐야 하는 일이었다. 깎고 다듬는 잔재주와는 차원이 달랐다. 흥선대원군 이하응의 별장이던 ‘석파정’에 미술관이 들어선다는 얘기가 돌았을 때 “쉽지 않을 텐데”란 걱정이 나왔던 건, 아는 사람은 아는, 순전히 그 ‘돌’ 때문이었다.

절반은 맞았다. 2012년 8월 29일, 지하 3층 지상 3층 규모(2800㎡·약 847평)의 미술관이 마침내 개관했으니까. 장장 7년, 완공일 늦추기를 반복한 끝에 ‘결국 해냈다’고 했더랬다. 석파정미술관이란 별칭이 더 친근한 서울 종로구 부암동 서울미술관 얘기다.

하지만 절반은 틀렸다. 정작 바위를 깨는 일은 따로 있었던 거다. 짓는 것보다 더 고된, 미술관을 운영하는 일 말이다. 아무리 빛나는 전시여도 관람객 발걸음에만 온전히 의존해야 하는 사립미술관의 사정이란 건 계산기를 두들겨봐야 알 수 있는 게 아닌 거다. 성과와 성적은 다른 문제였다.

|

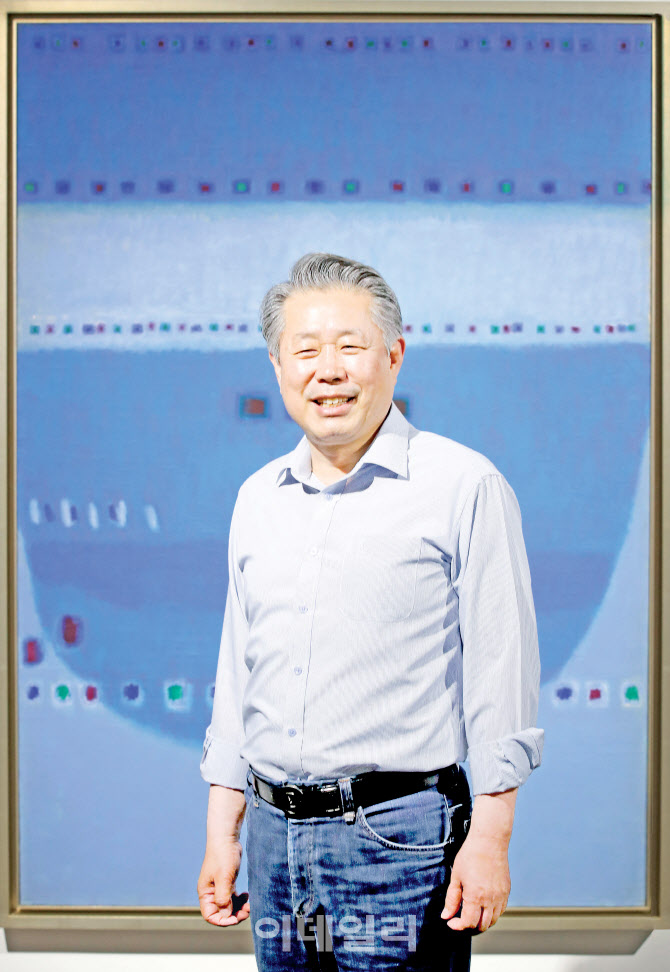

그렇게 10년이 흘렀다. 그 지난한 시간을 함께했다면 누구라도 감격스럽지 않겠는가. 하지만 이 한 사람이 가진 크기에 비할 건 아니다. 안병광(68) 유니온그룹 회장. 바로 바위를 깬 그 인물, 서울미술관을 짓고 또 이끌어온 이다. 그런데 이것만으론 부족하다. 누구나 할 수 있어도 아무나 할 순 없는, 미술품 수집가 혹은 소장가로서의 안병광이 또 있으니까.

김환기, 이중섭, 박수근, 도상봉, 천경자, 김기창, 임직순, 유영국, 이대원, 이응노, 김창열, 서세옥 등 작고작가는 물론이고 이우환, 박서보, 정성화, 이건용, 전광영, 김태호, 강익중 등 원로·중견작가까지. 미술에 관심이 없어도 한 번쯤은 들었을 한국근현대작가의 이름은 모조리 안 회장의 ‘소장품 리스트’에 들어 있다. 총 500여점, 그중에는 웬만한 전시장에 걸기에도 버거운 대작이 넘쳐난다.

|

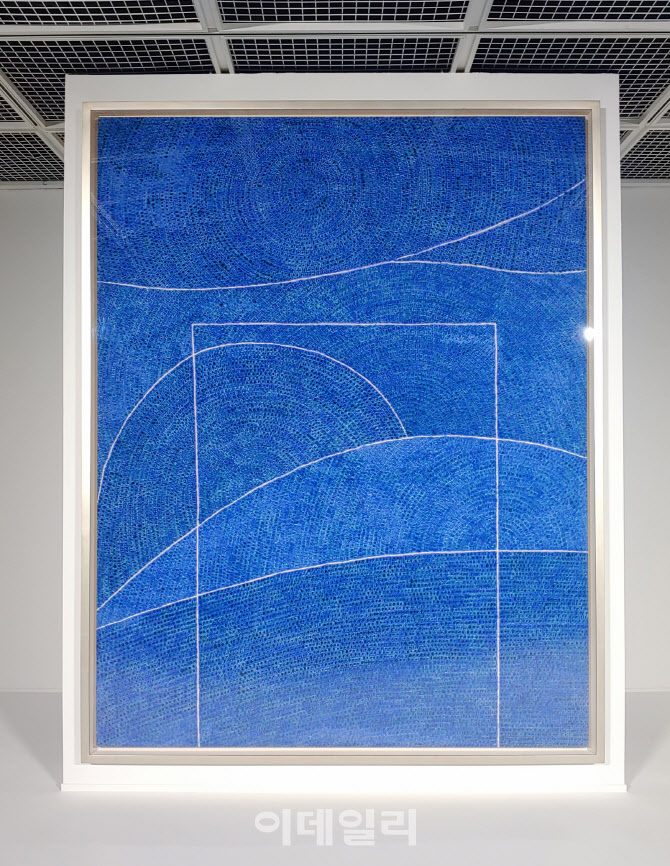

그 소장품을 굳이 감추려 들지도 않는다. 꼭꼭 숨겨두고 작품은커녕 목록조차 선별공개하는 여느 풍경과는 다른 그림인 거다. 한 예로 개관 10주년 기념전으로 연 ‘두려움일까 사랑일까’ 전(9월 18일까지)은 안 회장의 미술품으로만 꾸렸다. “지난 10년간 가장 사랑받은 한국근현대작가 31인의 140여점을 내놨다”는 전시는 아예 ‘소장품 전’이라 박아뒀더랬다. 시장에 나오기만 하면 100억원은 호가할 거란 김환기의 ‘십만 개의 점 04-Ⅵ-73 #316’(1973)과 이번에 처음 공개한 ‘아침의 메아리 04-Ⅷ-65’(1965), 여기에 ‘소장가 안병광’을 만들어낸 이중섭의 ‘황소’(1953)조차 그중 한 점일 뿐이다.

|

◇35억원에 산 ‘황소’ 47억원에 판 ‘소’…이중섭, 인연 그 이상

“1991년에 처음 샀다, 이중섭 작품은. ‘은화지’였는데 500만원을 줬다. 1983년 제약사 영업사원 시절 비를 피해 잠시 섰던 명동성당 앞 액자집에서 본 ‘황소’의 사진복제본을 7000원에 샀던 그 이후 처음 구입한 원화였다.”

시작이 그랬다. 하지만 의지까지 소소하진 않았다. 복제가 아닌 진짜 이중섭의 ‘황소’(1953)를 끝내 품었으니까. 드디어 미술시장에 나타난, 2010년 서울옥션에 출품된 그 작품을 35억 6000만원에 낙찰받았다. 비 내리는 처마 밑에서 조우한 뒤 27년 만이었다.

유독 이중섭과는 인연도, 애착도 깊다. 어렵게 사들인 작품을 다시 내놓은 것도 여러 번인데. 2019년 미술관의 신관(지하 1층 지상 3층, 900㎡ 약 272평)을 세울 땐 ‘소를 팔았다’. 소장품 중 이중섭의 ‘소’(연도미상)를 처분해 불어난 공사비에 보탰던 거다. 2018년 서울옥션에서 47억원에 팔린 그 ‘소’는 지금껏 경매시장에 나온 이중섭 작품 중 최고가를 기록 중이다.

|

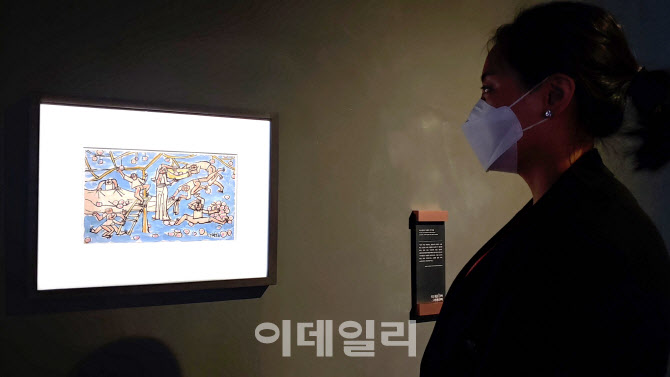

이중섭과 얽힌 ‘아픈 손가락’ 일화는 더 있다. 2005년 위작파문으로 이중섭 작품이 경매시장에서 거래가 전면 중단됐던 때, 미술계 지인에게서 한 제안을 받았단다. “이중섭을 살려보자는 얘기였다. 귀한 작품을 경매에 내놔 다시 시장을 움직여보자고. 그런데 그 귀한 작품이 하필 우리집 안방에 걸려 있던 ‘과수원의 가족과 아이들’(1950s)이었던 거다.”

5000만원을 주고 샀다는 그림은 안 회장의 아내가 아꼈단다. “안 된다고 펄쩍 뛰었다. 하지만 작가를 살리자는 데 설득당하지 않을 재간이 있나.” 대신 조건을 걸었다. “7억원으로 출품하고 1년 뒤 내가 찾아오는 걸로 하자고 했다. 절대 팔리지 않을 가격을 제시한 거다. 그랬더니 ‘6억원으로 하자’고 하더라. ‘좋다’고 했다. 6억이든 7억이든 그 돈을 주고 누가 사겠어 했던 거다.”

|

과연 결과가 어땠을까. 2006년 12월 당시 기사 내용이 이랬다. “추정가 5억∼6억원에 나온 이중섭의 ‘과수원의 가족과 아이들’이 6억 3000만원에 팔려 경매시장 재진입에 성공했다. 이중섭 작품 중 역대 경매 최고가.” 이럴 수가. “몸이 달아 수소문을 했는데 누가 사갔는지 알려주질 않더라. 1년, 2년이 가고 갈수록 다시 사올 수 없는 가격이 돼가고. 16년이 지났다.”

그 ‘과수원의 가족과 아이들’이 이번 ‘개관 10주년 전’에 걸렸다. 결국 안 회장이 되사왔을까. 아니다. 16년간 지켜온 소장자에게 ‘빌려’ 전시한 거다. 안 회장은 “다시 만난 걸로도 행복하지 않은가”라며 웃는다. 밝은 과수원에서 과일 따는 아이들과의 한때를 그린 이중섭도 저 순간은 행복했을 거라고.

|

◇40년 내내 발품 판 수집가…“작품 앞에 두려움 많다”

소장가로 산 지 40년. 이쯤 되면 일제강점기에 문화재를 사들인 간송 전형필, 소장품 2만 3000여점을 국민 앞에 덥석 내놓은 이건희 회장의 행보가 남의 일 같진 않을 터. “전형필 선생, 이건희 회장이 했던 일의 무게를 감히 넘볼 수 있겠나. 그림을 수집해보니 알겠더라. 하나하나가 자식 같더라. 돈으로 평가하는 일도 우습더라. 자식을 어떻게 돈으로 계산하고 어떻게 팔아치울 궁리를 하겠나.” 그러곤 “자식이 잘 커서 사회에 좋은 영향력을 미쳤으면 하는 마음이야 모든 부모가 똑같지 않겠느냐”고 했다.

미술꾼이란 ‘신조어’는 그 대목에서 나왔다. “수집가·소장가, 어떻게 불려도 다 무겁다. 가장 가벼운 게 뭘까. ‘미술꾼’이라고 불러주면 안 될까.” 미술품을 수집하면서부터는 세상 최고의 부자가 된 듯한 기분이 들더란다. 하지만 ‘꾼’은 마음의 부자지 물질의 부자는 아닌 것 같더라고 했다.

다만 그 미술꾼의 소장품에 대한 자부심은 예사롭지 않았다. “다른 이들과는 결이 다르다. 발품을 많이 팔았다. 내 기준이 그랬다. 누구는 쉽게 살 수 있는 것조차 난 힘들게 구했다. 작품 앞에 두려움이 많았고 표현도 많았고 사랑도 많았다.”

|

그러니 아픔도 겪을 수밖에. 가장 큰 가슴앓이라면 1980년대 사들인 동양화 450여점을 꼽아야 한다. 관리·보존의 난관에 봉착해 그중 300여점을 소각처리했다는데. “가져가겠다는 이들에게 100여점을 팔고 나머지는 태웠다.” 굳이 왜? 기증할 수도 있었을 텐데. “누구라도 달라고 했으면 다 줬을 거다. 일단 작품들이 너무 컸다. 1990년대부터 미술품 취향이 바뀌면서 가격이 떨어지자 관심에서도 멀어졌고.” 한국미술시장이 동양화에서 서양화로 넘어가던 그 시절을 말하는 거다. “아파트가 대량보급되며 집안에 거는 그림도 바뀌기 시작하더라”며 아쉬움을 에둘렀다.

“미술관이 돈 많은 유한마담의 놀이터가 돼선 안 된다”란 생각은 안 회장의 철학이고 신념이다. 젊은이들이 수시로 들락거릴 문턱 낮은 미술관을 내세우며 그들의 눈높이에 맞는 전시를 열어왔다. 그렇게 10년간 50여차례 기획전을 펼쳤고 한 번이라도 들른 관람객 수는 100만명이 넘는다. 연간 족히 10억원씩은 경영에 보태는 그런 운영을 해왔어도 안 회장이 미술관에서 가진 직책은 따로 없다. 그래 맞다. 미술꾼, 천상 그거였다.

|