이이남, 사비나미술관서 '생기를 그 코에 불어넣다' 전

눈에 보이는 이미지만 추구하는 시대

내 삶 끝나도 '영원할 것' 고안하던 중

뿌리 찾으려 DNA서 추출한 염기서열

폭포수·옛산수화에 하나둘 쌓고 채워

비디오채널·오브제 융합한 대형설치

| | 이이남의 ‘시가 된 풍경’(2021). 높이 680㎝, 폭 200㎝의 대형폭포를 형상화해 12분 24초짜리 싱글채널비디오로 제작했다. 작품에서 수직하강 중인 것은 물이 아닌 문자다. “고대 갑골문부터 추사의 세한도까지 5300여권에서 받은 문자데이터로 제작했다”고 했다. 그 틈새 DNA 염기서열인 A·G·C·T까지 엉키고 뭉쳐 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 작가 이이남(52)이 변했다. 아니 진화했다는 말이 더 정확할 거다. ‘사각프레임 속 파격’으로는 만족하지 못하게 됐으니 말이다. 동서양 명화에 LED를 들여 누구도 상상하지 못한 고전을 재창조하던 일도 시들해졌으니 말이다. 다 빈치의 ‘모나리자’, 클림트의 ‘키스’를 외워대며 멀리 갈 것도 없다. 그이의 진가가 발휘된 진짜배기는 고즈넉한 국내 산수화에 있었으니. ‘신-인왕제색도’나 ‘신-금강전도’, ‘신-세한도’나 ‘신-몽유도원도’ 등을 한 번이라도 봤다면, 그이의 변화 소식이 섭섭할지도 모르겠다.

맞다. 이이남의 ‘신’(新)은 단순한 새로움이 아니라 혁명에 가까웠다. 이건희컬렉션 덕에 270년 만에 강력한 유명세를 치른 겸재 정선의 ‘인왕제색도’(1751·국보 제216호)를 비롯해 역시 겸재의 ‘금강전도’(1734·국보 제217호), 추사 김정희의 ‘세한도’(1844·국보 제180호), 안견의 ‘몽유도원도’(1447)를 뒤집어놨던 ‘사건’이 10여년간 따라다녔으니까. 감히 겸재·추사 등의 ‘국보 걸작’을 덧칠도 부족해 4∼8분여간 맹렬히 움직이는 그림으로 바꿔버렸던 거다. 담백했던 수묵화에 꽃 피고 바람 불고 비 내리고 눈 쌓이는 사계절의 변화를 컬러풀하게 심어내고 한구석의 고요한 초가에 불까지 켰다 껐다 했더랬다. ‘신-인왕제색도’에선 인왕산 위로 여객비행기 한 대 유람시키더니, ‘신-금강전도’에선 1만 2000봉마다 크레인·송신탑을 세우고 영화 ‘플래툰’에서나 봤던 군용헬기를 무차별 출격시키기도 했다. 흡사 전시상황이었다.

| | 작가 이이남이 서울 은평구 사비나미술관서 연 개인전 ‘생기를 그 코에 불어넣다’에 내놓은 자신의 설치작품 ‘형상을 벗어나 존재의 중심에 서다’(2021) 옆에 섰다. 오른쪽 뒤로 높이 680㎝의 ‘시가 된 폭포’(2021) 윗부분이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

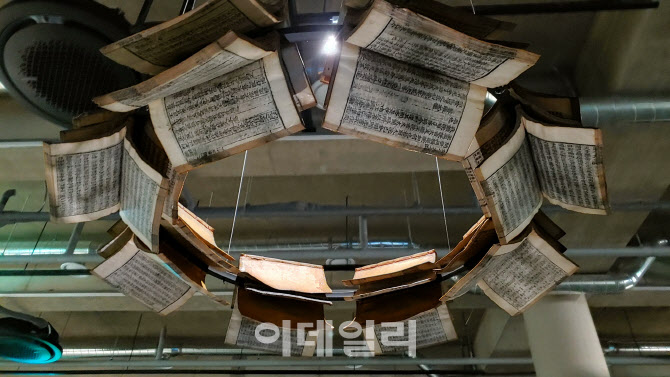

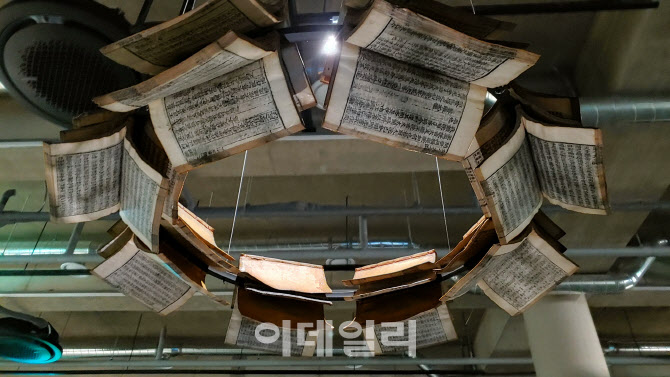

| | 이이남의 설치작품 ‘형상을 벗어나 존재의 중심에 서다’(2021) 중 바닥에서 올려다본 안쪽 전경. 작품은 고서를 매단 원이 쉴 새 없이 오르락내리락하며 바닥의 물웅덩이에 책 속 문자들을 비추게 제작됐다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그런데 수묵화에 전쟁통을 끌어들인 이후의 시간이 그이에겐 ‘전쟁 같은 평화’였나 보다. 뒤늦은 성장통 탓이다. 이런 독백이 절로 나왔다고 하니 말이다. “사람은 사라져가는 시간 속에 살고 있다. 과연 없어지지 않을 게 무엇인가. 난 이제 어떤 인생을 살아야 하는가.” 그래서 찾아다녔단다. “내가 사라져도 남아 있을 것을 만들어야겠다고 생각했다. 내가 산 삶이 꺼진 이후에도 켜져 있을 어떤 것을.”

◇A·G·C·T 염기서열로 그린 DNA 산수

처음부터 ‘세다’. 깊은 산중 거세게 바위를 때리는 물소리를 들으면서 발을 떼야 하니까. 하지만 이 청각적 자극은 이후 시각적 충격에 비하면 소소하다. 680㎝ 폭포에서 허연 거품들이 수직하강 중인 장면을 코앞에서 목도하게 되니까. 그런데 정작 쏟아지는 그것은 물이 아니다. 물처럼 보이는 문자들이다. 그러고 보니 폭포벽에 박혀 있는 것들도 바위가 아니었다. 책이었다, 오래된 책. “고대 갑골문부터 추사의 세한도까지 5300여권에서 받은 문자데이터로 제작한 것”이란 설명이 따라나왔다. 쉽게 말해 인간을 지탱해온 정신세계, 문명의 역사를 고서가 토해내는 수억의 문자들로 펼쳐냈다는 거다.

| | 이이남의 ‘반전된 산수’(2021). 허백련의 산수화 한 폭을 거꾸로 매단 작품은 바닥의 수조를 통해야 뒤집힌 그림 속 세상이 제대로 보이게 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

서울 은평구 진관동 사비나미술관. 작가 이이남이 새로운 분기점을 찍으며 개인전을 연 곳이다. 강렬한 첫인상 ‘시가 된 폭포’(2021)를 비롯해 싱글채널·다중채널비디오에 고서·거울·수조 등 오브제를 곁들인 대형설치작품 21점을 꺼내놓고 ‘생기를 그 코에 불어넣다’란 타이틀을 붙였다.

사실 이번 개인전을 이해하는 데, 작가의 변신을 수용하는 데, 반드시 필요한 키워드가 하나 있다. ‘DNA’다. 작가의 모든 작품에 데이터화한 자신의 DNA 염기서열을 녹여냈다는 것인데. 다소 ‘뜬금없다’고 할지 모를 그 배경을 설명하자면 이렇다. 문득 인생·작품을 걸고 정체성을 고민하던 작가가 “내 뿌리를 찾는 작업을 하자” 했단다. 그러다가 가장 바닥에 있는, 나를 구성하고 있는 DNA를 알아내야겠다는 생각에까지 이른 거다. 생각만이 아니었다. 그 일을 해냈다. 서울대 생명과학연구소를 통해 자신의 DNA를 추출했고 그 염기서열인 A(아데닌), G(구아닌), C(사토신), T(티민)의 복합구조 데이터를 얻어내기에 이르렀다. 그러곤 그 데이터로 고전 산수화를 다시 그려내는 일에 빠져든 거다. 둥근 또는 사각의 판에 DNA 데이터를 텍스트로 바꾼, 알파벳 A·G·C·T가 차곡차곡 쌓이며 옛 산수화가 하나둘씩 ‘채워지는’ 그림 말이다.

| | 작가 이이남이 미디어설치작품 ‘DNA 산수’(2021) 중 한 폭 앞에 섰다. 자신의 DNA 데이터와 빛의 신호를 재해석해 작가 자신이 그림 속 산수와 하나임을 표현한 것이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

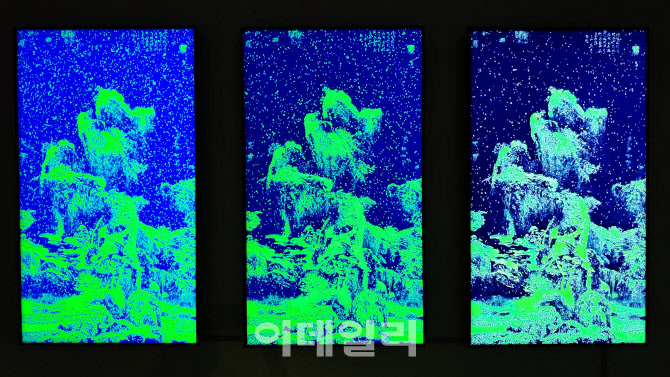

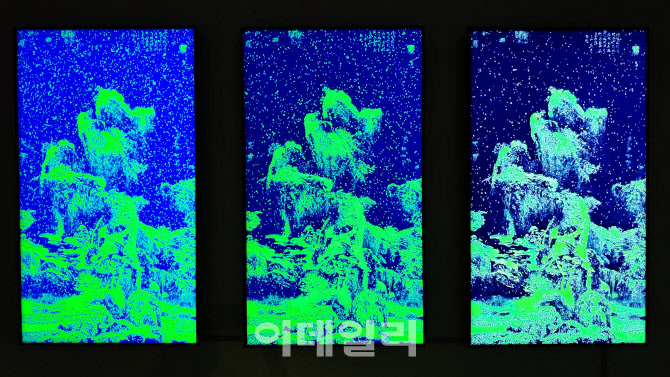

| | 이이남의 ‘DNA 산수’ 중 전경 일부. 초록 조명이 진한 거울공간에 작가의 DNA 염기서열이 흘러내리는 산수화, 그들을 비추는 같은 크기와 모양의 또 다른 거울을 달아 겹겹의 중층적 세계를 펼쳐내고 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

중국 송대 화가 곽희의 ‘조춘도’(1072)를 차용해 푸르고 깊은 싱글채널비디오로 제작한 ‘인간, 자연, 순환, 가족’(2021), 북송 때 화원 왕희맹의 ‘천리강산도’와 겸재 정선의 ‘사공도시품첩’ 속 ‘웅혼’ ‘충담’ 등을 어울려 다중채널비디오로 제작한 ‘DNA 산수’(2021) 등이 대표적이다. 작품 속에 흩날리는 A·G·C·T는 육안으로 쉽사리 가려낼 수 있는데, 불현듯 앞서 본 ‘폭포도 혹시?’ 할 수 있다. 그렇다. 그 흘러내리는 문자도 A·G·C·T가 함께 엉키고 뭉친 융합체였던 거다.

◇뿌리를 찾아 시대를 거스른 첨단 미디어 작품들

굳이 디지털이 아니어도 ‘움직이는 작품’은 더 있다. ‘형상을 벗어나 존재의 중심에 서다’(2021)란 긴 제목을 가진 설치작품은 중국 당나라 시인 사공도의 시학서 ‘이십사시품’의 한 구절에서 착안한 것. 이를 토대로 ‘주자대전’ 등 고서 몇 권을 매달아 아래위로 쉴 새 없이 오르락내리락하는 설치작품을 만들었다. 그 의미는 물리적 율동감 이상이다. 바닥의 물웅덩이에 얼핏 비치는, 책 속 문자들의 정신 혹은 가치를 ‘어렵게’ 들여다보라는 뜻이니까.

| | 이이남의 ‘반전된 빛’(2021). 함께 있을 수 없는 해와 달의 두 글자가 만나 빚은 ‘밝은 명’(明)의 조형물. 뒤집힌 글자는 그림자로 바닥에 깔릴 때 비로소 제대로 보인다. 조명을 비춘 방향을 거스른 그림자 역시 DNA 염기서열 A·G·C·T로 꿈틀대는 중이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 이이남의 ‘인간, 자연, 순환, 가족’(2021). 중국 송대 화가 곽희의 ‘조춘도’(1072)를 차용해 푸르고 깊은 싱글채널비디오로 제작한 DNA 그림의 대표작이다. 빈 공간이던 검정 판에 차곡차곡 염기서열 A·G·C·T가 쌓여 산수화가 그려진다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

형상을 뒤집어야 비로소 보이는 세상을 상징한 작품도 있다. 허백련의 산수화 한 폭을 거꾸로 매단 ‘반전된 산수’(2021)와 조형물 ‘밝을 명’(明)자를 거꾸로 세운 ‘반전된 빛’(2021)이다. 두 작품은 모두 세상의 진짜 모습은 바닥의 수조에 비췄을 때, 바닥의 그림자로 깔릴 때 제대로 보인다는 의미를 에둘러 심어낸 것이다.

파고들수록 녹록지 않은 심오한 메시지. 쉬운 방식도 있을 텐데 작가는 왜 이토록 복잡한 길을 자처했을까. “내가 진짜 이이남인가”를 묻고 싶더라는 거다. “보이는 이미지만을 추구하는 시대에 과연 영원한 게 있을지, 그게 알고 싶더라”고 했다. 그러곤 그 뿌리를 찾는 과정에서 형식으론 DNA에, 내용으론 동양철학·미학에 답이 있겠다고 결론을 내렸던 거다. 그 오랜 고뇌 끝에 ‘시 속에 그림이 있고 그림 속에 시가 있다’는 시화일률 사상이 마침내 첨단 디지털기술을 입게 된 것이고.

전시에는 10여년 전부터 작가를 ‘제2의 백남준’으로 알린 ‘신-인왕제색도’ ‘신-금강전도’ ‘신-세한도’ ‘신-몽유도원도’를 함께 걸었다. 그 세월이야 그렇게 연결된다 해도, 보는 만큼 궁금해질 수밖에 없다. 개인전만 70번째라는 이 미디어아티스트의 ‘천재적’ 발상이 과연 어디까지 가닿을지. 전시는 8월 31일까지.

| | 작가 이이남이 2009년 제작한 작품 ‘신-인왕제색도’ 중 한 장면. 겸재 정선의 ‘인왕제색도’(1751·국보 제216호)를 차용해 움직이는 그림으로 다시 그려냈다. 사계절의 변화를 들이고 고즈넉한 가옥에 불을 켰으며 인왕산 위로 서서히 나는 비행기도 띄웠다(사진=오현주 문화전문기자). |

|