'내가 사랑한 미술관: 근대의 걸작' 전

국립현대미술관 덕수궁관 20돌 기념

강점기 일본인 건축가 설계·건립한

'이왕가미술관' 80주년 겸한 자리로도

고희동 자화상, 김환기 첫 추상화 등

추리고추린 걸작소장품 90점 걸었으나

"고전주의 건축미학 결정체" 극찬 불편

| | 한국 최초로 서양화를 도입한 작가로 알려진 고희동이 그린 ‘자화상’(1915). 유족의 이삿짐꾸러미에서 극적으로 찾아낸 2점 중 한 점이다. 1972년 국립현대미술관이 20만원에 구입했다(사진=국립현대미술관). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 1938년 6월. 한국 최초의 근대미술관이 들어선다. 때가 때인지라, 말이 미술관이지 돌아가는 게 예술이 아닌 정치였다. 일본건축가 나카무라 요시헤이(1880∼1963)가 설계한 미술관이 들어선 곳은 다름 아닌 덕수궁. 간판은 ‘이왕가미술관’으로 걸었다. ‘이왕가’는 일제강점기 일본이 대한제국 황실을 왕공족의 일개 가문으로 격하해 부르던 호칭. 형식이 이러니 내용인들 오죽했을까. 전시품은 창경궁에 있던 이왕가박물관의 소장품을 옮겨온 데 불과했다.

이렇게 사연이 많은 터가 또 있던가. 이왕가미술관이 들어선 배경은 이랬다. 1933년 일제는 대한제국 황제· 황후의 처소로 썼던 석조전을 박물관으로 사용하자고 결정하는데. 그러자 미술관이 한 동 더 필요했던 거다. 그렇게 석조전은 동관으로, 이왕가미술관은 서관으로 분리했고 석조전에는 일본 근대미술품, 이왕가미술관에는 조선 고미술품을 들여놨다. 일본미술의 선진성을 과시하겠다는 의도, 그거였다.

해방을 맞았지만 이왕가미술관의 신세는 나아질 게 없었다. 해방 직후 국립중앙박물관이 들어섰다가 1972년 경복궁으로 떠나고, 경복궁에 세 살던 국립현대미술관이 대신 옮겨와 1973년부터 1986년까지 머물렀다. 국립현대미술관이 과천에 ‘내 집 마련’을 하기 전까지였다. 이후는 각종 관공서 차지. 훌쩍 20년이 흘렀다. 그러곤 1998년. 국립현대미술관이 일부 돌아왔다. 분관이 필요했던 거다. ‘국립현대미술관 덕수궁미술관’이란 새 간판을 걸었다. ‘덕수궁관’이란 이름은 2013년 소격동에 서울관이 들어서면서부터인 듯하다. 과천관·덕수궁관·서울관으로 역할을 구분하면서 덕수궁관에는 상대적으로 근대미술의 비중이 실렸다.

| | 덕수궁 석조전 방향에서 바라본 국립현대미술관 덕수궁관. 1938년 일본 건축가 나카무라 요시헤이의 설계로 완공했다. 건립 당시에는 ‘이왕가미술관’으로 불렸다. 석조전과 덕수궁관은 다리로 연결돼 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

서울 중구 정동 국립현대미술관 덕수궁관이 20주년을 맞았다. 공교롭게도 이왕가미술관 80주년과 겹친다. 이에 미술관이 이 둘을 한꺼번에 기념한 전시를 열었으니 ‘내가 사랑한 미술관: 근대의 걸작’ 전이다. 근대미술품을 컬렉션한 역사를 짚고 1972년 경복궁 시절 실질적인 개관전이던 ‘한국 근대미술 60년’을 연계한 자리를 만들었다. 이왕가미술관 시절 한 점도 걸지 못한 한국 근대걸작품이 품었을 한까지 풀어보자는 시도다.

△100만원에 산 박수근, 최초의 김환기 추상…1점도 버릴 게 없다

전시는 투 트랙이다. 회화·조각 등 73명의 근대 대표작가로 꾸린 미술관 소장품 90점이 한 축. 나머지 한 축은 덕수궁관을 입체적으로 들여다보며 건축적 의미를 내보인 작업이다.

미술관이 꼽는 컬렉션 역사는 1972년즈음부터다. 소장품 ‘제로’(0)에서 시작해 지금껏 8200여점을 모았다. 그중 1960년대 이전 작품이 2050여점. 이 가운데서 뽑아낸 90점이라니 신중에 신중을 기했을 소장품이 단순치 않다. 국내 최초 서양화가로 기록할 고희동을 비롯해 이중섭·박수근·김환기·한묵·유영국·이응노·권진규 등 기라성같은 대형작가가 총출동했다.

| | 박수근의 ‘할아버지와 손자’(1960). 1972년 그해 최고가인 100만원에 국립현대미술관이 구입했다. 80호(146×98㎝)로 박수근 작품 중에선 큰 편이다. 화강암처럼 거친 질감에 새긴 특유의 서정성이 여전하다(사진=국립현대미술관). |

|

1972년 최고가 100만원에 미술관이 구입한 박수근의 ‘할아버지와 손자’(1960), 1971년 20만원에 산 이중섭의 ‘투계’(1955)가 전시장을 빛낸다. 고희동이 그린 한국 최초라 할 ‘자화상’(1915), 근대 천재화가란 이인성의 정물화 ‘카이유’(1932), 월북작가로 한국미술사에서 한동안 이름을 잃었던 변월룡의 ‘송정리’(평안북도 피현군·1958) 등도 나란히 걸렸다. 네덜란드 출신 화가 휴버트 보스의 ‘서울풍경’(1898)은 유일한 외국인작품으로 등장했다.

| | 이중섭의 ‘투계’(1955). 싸우는 닭 두 마리를 종이에 유채로 그렸다. 1971년 국립현대미술관이 20만원에 구입했다(사진=국립현대미술관). |

|

김환기가 초기에 그린, 현존하는 한국 최초의 추상화 ‘론도’(1938)를 비춘 조명은 각별할 수밖에 없다. 1972년 첫 전시 직후 구입했다. 외부에 나간 작품이 극소수란 김종영의 조각 ‘작품 76-14’(1976), ‘작품 79-12’(1979), 근대를 대표하는 조각가 권진규의 ‘지원의 얼굴’(1967) 등은 희귀성에서 빛난다.

소장품에는 기증작도 상당수다. 전시에 나온 대표 기증작으론 오지호의 풍경화 ‘남향집’(1939)이 있다. 개성 송산의 옛집을 서정성에 잔뜩 묻혀낸 그림은 유족이 내놓은 34점 중 하나다. 김환기의 반추상화 ‘달 두 개’(1961), ‘여름달밤’(1961)도 있다. 작가 타계 직후인 1975년 부인 김향안 여사가 기증했다. 어느 한 점도 허투루 볼 수 없는 진짜 걸작들이다.

| | 한국적 인상주의를 개척했다고 평가받는 오지호의 ‘남향집’(1939). 해방 전까지 머물렀다는 개성 송산의 옛집을 그렸다. 유족이 기증한 34점 중 한 점이다(사진=국립현대미술관). |

|

△역사성찰 빠진 ‘덕수궁관’ 극찬에 전시취지 무색

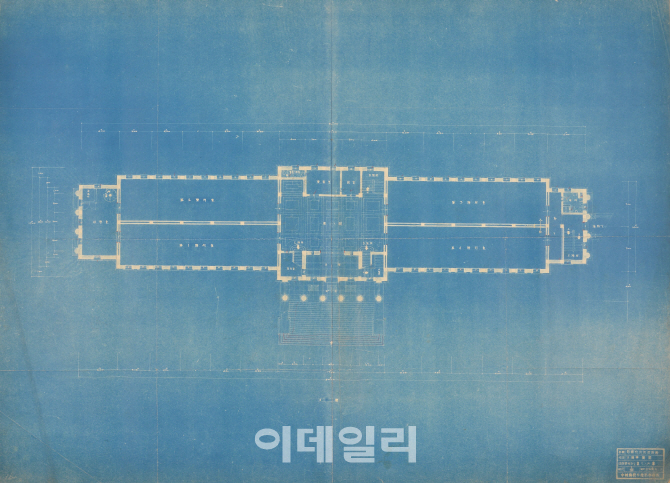

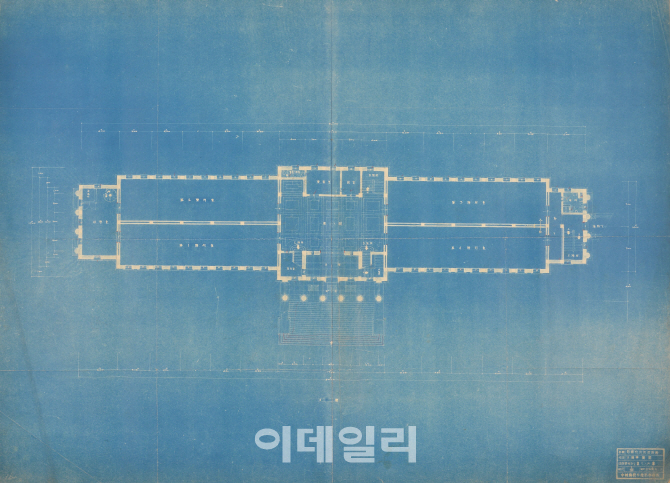

사실 전시에서 소장품보다 더욱 공을 들인 건 ‘덕수궁관 의미 부여하기’처럼 보인다. 일본서 공수해온 ‘덕수궁미술관 설계도면’과 국내서 보관하고 있는 각종 청사진 등 30여점을 대대적으로 공개하고 나섰다. 하마마츠시립중앙도서관이 소장한 ‘덕수궁미술관 정면도’(1936∼1937), 국립고궁박물관이 소장한 ‘2층 평면도’ (1936∼1937), ‘정면평입단면 상세도’(1936)는 고전주의 미학뿐 아니라 평면·입면·단면 등 3차원을 연계한 또 하나의 걸작으로 봐도 무방하다. 여기에 큐브로 구성한 덕수궁관의 기본 건축원리를 3×3×3m로 꿰뚫는 ‘덕수궁관 수학적 해석 모형’은 수학질서에까지 닿았던 건축물의 경이를 패키지로 선보인다. 평면전시로는 답답한 듯, 미술관은 아예 덕수궁관 전체를 입체작품으로 내놨다. ‘덕수궁관 8경’을 선정해 80년 전 설계도에서 한 치도 벗어나지 않는 숨은 공간까지 들여다보는 프로그램을 만든 거다.

| | 덕수궁미술관 설계에 쓴 ‘2층 평면도’(1936∼1937). 평면·입면·단면이 3차원적인 3분할 구성방식을 취하고 있다(사진=국립현대미술관). |

|

| | 앞의 ‘2층 평면도’대로 지어진 덕수궁미술관 2층과 아래 중앙홀 모습. 규브로 구성한 기본 건축원리를 3×3×3m로 두고 9×9×9m의 바닥부터 천장까지 빈 정육면체로 공간을 튼 것이 특징이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그런데 20주년 아니 80주년과 맞춰낸 덕수궁미술관의 그 역사 말이다. 바로 그 앙금이 내내 마음을 불편하게 볶아대는데. “덕수궁관을 건축미학의 결정체”로 마냥 치켜세운 점이다. “근대 미학을 구현한 미술관 안에 한국 근대미술을 담아냄으로써 공간과 작품이 일체화한 전시가 되도록 기획”했다는 그것. 설사 진실이어도 말이다. 일본인 건축가가 설계한 건축물을 굳이 ‘국립’현대미술관의 소장품전에 섞어냈어야 했는가란 지점에선 의심이 생기는 거다. 이왕가미술관과 국립현대미술관의 조우는 어쩔 수 없이 속 쓰린 협업이니까.

일본인 건축가의 작품이라고 무조건 폄하하자는 거겠나. 그 역시 역사를 향해 해선 안 될 짓이다. 3m 건축법이나 80년째 흔들리지 않는 모던감은 당시 대한제국에선 누구도 못한 일이니까. 문제는 그것이 여전히 궁 안에 남아있다는 거다. 덕수궁미술관을 설계한 나카무라의 건축물은 국내에 몇 점 더 있다. 서울중앙고와 옛 조선은행 군산지점인 군산근대건축관 등. 적어도 이들은 5대 조선궁궐(경복궁·창덕궁·창경궁·경희궁·덕수궁) 안에 들어 있진 않다.

| | 덕수궁미술관 휴게실에 설치한 회전계단. 이 계단을 통해 지붕 옥상까지 올라갈 수 있다. 이번 전시에서 처음 공개한, 건립 당시의 시설 그대로다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

덕수궁미술관의 미학적 의의를 짚는 작업은 다른 날, 다른 때였으면 좋았을 뻔했다. 뼈에 사무친 성찰까지야 필요하겠나. 그래도 최소한 말이다. “완벽한 대칭형태와 고전주의 미학을 우리나라 건축물 중 가장 완벽하게 구현했다”란 극찬을 “일제강점기 덕수궁관에 걸리지 못한 근대걸작을 모았다”는 전시취지 앞뒤에 붙일 일은 아닌 듯하다. ‘내가 사랑한 미술관’이라. 아무리 사랑해도 차마 드러낼 순 없는 비애의 운명도 있는 법이다. 전시는 10월 14일까지.

![러시아가 누리호 엔진 줬다?”...왜곡된 쇼츠에 가려진 한국형 발사체의 진실[팩트체크]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031301228t.jpg)

![살인 미수범에 평생 장애...“1억 공탁” 징역 27년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031400001t.jpg)