|

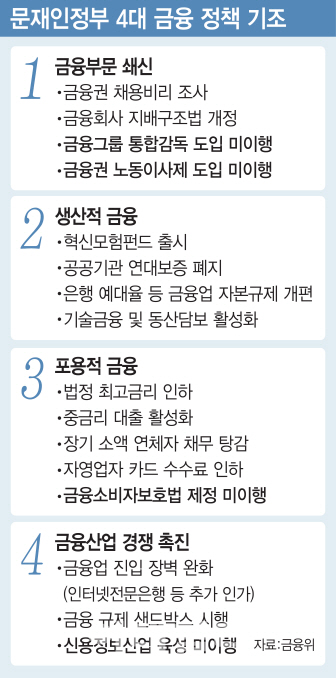

[이데일리 박종오 기자] 금융권 안팎에서는 현재까지 주어진 금융 정책 과제의 기틀을 마련한 것은 합격점을 받을 만하다는 것이 대체적인 평가다. 일단 널뛰는 가계 빚을 잡았다. 2016년 11.6%에 달했던 국내 가계 부채 증가율(전년 대비 가계 신용 증가율)은 현 정부 들어서인 2017년 8.1%, 지난해에는 5.8%로 내려갔다. “부동산을 통한 인위적인 경기 부양은 하지 않겠다”는 원칙을 세우고 총부채상환비율(DTI), 주택담보대출비율(LTV) 등 규제를 죈 결과다. 현 정부 출범 첫 해인 2017년부터 불거진 금융권 채용 비리, 가상화폐 투자 열풍 등 금융권의 주요 현안에 금융 당국이 발 벗고 나서 불씨를 잡은 것도 성과라는 평가를 받는다.

생산적·포용적 금융 기조에 따라 금융 본연의 역할인 자금 융통 부문에서도 일부 변화가 나타났다. 국내 은행의 중소기업 대출 증가액은 2017~2018년 40조원을 넘어서며 정부 출범 전인 2016년(약 34억원)보다 10조원가량 불어났다. 당국이 자본 규제 개편 등을 통해 금융회사 자금이 기업으로 흐르도록 유도해서다. 법정 최고 금리 인하(연 27.9→24%)와 중금리 대출 공급 확대, 영세 채무자 채무 조정 등 서민 지원도 병행했다.

눈에 띄는 것은 4대 부문의 금융 정책 기조 외에 부실 기업 구조조정에서도 가시적인 실적을 냈다는 점이다. 산업은행이 STX조선해양, 한국GM 구조조정 방안을 매듭짓고 금호타이어, 동부제철, 대우조선해양, 아시아나항공 등 부실 기업 매각에도 발 벗고 나선 것이 대표적이다. 특히 최근 현대중공업 매각을 확정한 대우조선해양의 경우 1999년 대우그룹 해체 이후 산은이 19년 동안 떠안으며 10조원 넘는 돈을 수혈한 해묵은 과제였다.

|

반면 경제 민주화, 금융소비자 보호 등은 아직 갈 길이 멀다는 평가가 적지 않다. 당장 금융회사의 재벌 사금고화 등을 방지하기 위한 금융그룹통합감독법과 위법 계약 해지권 신설, 징벌적 손해 배상 도입 등을 뼈대로 한 금융소비자보호법 등이 국회 문턱을 넘지 못한 상태다. 금융 감독이 금융 정책이나 정치권에 휘둘리지 않도록 금융감독원의 독립성을 강화하겠다며 국정 과제에 포함했던 금융 감독 체계 개편은 현 정부에선 사실상 물 건너갔다. 금융 산업 정책을 담당하는 금융위와 금융 감독을 전담하는 금감원 간 갈등의 불씨가 남은 것이다.

금융 당국의 시장 개입 등 관치 논란도 여전하다. 최저임금 인상 등으로 어려움을 겪는 자영업자를 달래기 위한 카드 수수료 인하가 그 한 사례다. 카드사의 가맹점 수수료는 시장에서 자율적으로 정하고 대신 정부는 가맹점이 신용카드를 무조건 받도록 규정한 현행 의무 수납 제도 등 기존 카드 제도 전반을 근본적으로 재검토해야 한다는 지적은 다음 정부의 할 일로 넘어갔다. 금융 당국 고위 관계자는 “금융회사가 할 수 있는 일과 하지 말아야 할 일을 가르쳐 달라며 당국 입만 바라보는 마당에 혁신이 일어나길 기대하긴 어렵다”고 지적했다.

금융 규제 완화 및 핀테크 기업 육성 등을 통해 금융 산업의 경쟁을 촉진한다는 과제는 이제 갓 첫 걸음을 뗐다. 지난해 문재인 대통령까지 나서 인터넷 전문은행의 ‘은산분리’(산업 자본의 은행 소유 제한) 규제를 풀었지만, 최대 수혜 기업인 카카오와 KT가 인터넷은행인 카카오뱅크, 케이뱅크의 최대 주주로 올라서는 과정에서 공정거래법 위반 혐의로 제 발목을 잡으며 가시적인 정책 성과가 나오기까진 시간이 필요한 상황이다. 한 금융 당국 관계자는 “최근 정부가 금융 규제 완화 등 금융 혁신을 밀어붙이는 것이 너무 보여주기식이 아닌가 하는 생각이 들기도 한다”고 지적했다.