지난 8월 한국계 이규성 대표의 사임이 영향을 미친 것 아니냐는 분석이 나온다. 대형 투자를 잇달아 터트리던 칼라일이 국내 자본시장에서 머뭇대는 모습을 보이기 시작한 것도 무관치 않다는 분석이다. 일각에서는 한국계 대표라는 연결고리가 사라지며 국내 투자에 소극적으로 돌아서는 것 아니냐는 관측도 나온다.

|

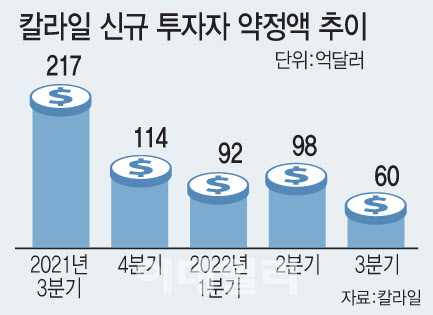

21일 자본시장과 외신 보도를 종합하면 칼라일 그룹의 3분기 신규 투자자 약정액(New investor commitments)은 60억 달러를 기록했다. 언뜻 ‘8조원 넘는 금액을 모았는데 무슨 걱정이냐’며 반문할 수도 있다. 그런데 상황을 뜯어보면 만족스러운 수치가 아니다. 직전 2분기에 칼라일이 신규 투자자 약정액 98억 달러를 모았다는 점을 떠올리면 40% 가까이 급감했기 때문이다, 지난해 3분기 217억 달러와 비교하면 1년새 72% 쪼그라든 수치다.

경쟁사와 비교하면 상황이 더 심각하다. 올해 3분기 블랙스톤은 450억 달러, 아폴로 매니지먼트는 340억 달러, KKR(콜버츠크래비츠로버츠)이 130억 달러를 유치했다. 운용사별로 분기마다 ‘업앤다운(Up&down)’이 있다지만, 약정액이 눈에 띄게 줄고 있다는 것은 투자자들의 시선이 다른 운용사를 향하고 있다는 점을 부정할 수 없다.

헐거워진 자금조달의 여파 때문일까. 칼라일의 3분기 실적 보고서에 따르면 이 회사 운용자산(AUM)은 2분기 대비 2% 감소한 3690억 달러(499조원)로 1분기 만에 AUM 500조원이 붕괴됐다. 파이낸셜타임즈(FT)는 칼라일의 3분기 투자 가능 자본이 740억 달러로 전 분기 대비 9% 감소했다고 보도하기도 했다.

칼라일은 지난 8월 회사를 이끌던 한국계 이규성 대표의 이별을 갑작스럽게 알렸다. 이 대표가 2018년 공동대표에 오른 지 4년여 만이자 단독 CEO를 수행한 지 2년 만이다.

표면적 이유로는 연봉 책정을 둘러싼 이견이 꼽힌다. 주요 외신에 따르면 이 전 대표는 5년간 최대 3억달러(3929억원) 상당의 급여를 요구한 것으로 알려졌다. 그러나 칼라일 공동 설립자인 빌 콘 웨이와 데이비드 루빈스타인, 대니얼 다니엘로가 이를 거부하자 전격 사임한 것으로 알려졌다.

|

설립자들이 이 전 대표의 칼라일 운영을 마음에 들어 하지 않았다는 분석도 있다. 로이터 통신은 월가 관계자들의 말을 빌려 “창업주들은 칼라일의 성장세가 예상보다 더디다고 평가했으며, 더 크고 다양한 성장을 도모해야 했다고 판단했다”고 전했다. 공교롭게도 칼라일은 이 전 대표가 떠난 이후 성장세가 급격히 둔화한 모습이다.

위축된 흐름은 국내 자본시장에도 영향을 미치고 있다. 칼라일은 이 전 대표 지휘 하에 국내 자본시장에서 공격적인 투자를 이어오고 있었다. 2020년 KB금융지주에 수천억 원을 투자한 것을 시작으로 이듬해 2월엔 카카오모빌리티에 약 2200억원을 투자했다. 같은 해 11월에는 투썸플레이스를 약 1조원에 인수하며 바이아웃(경영권 인수)에서도 존재감을 드러냈다. 올해 초에는 현대글로비스 지분 10%를 6113억원에 인수하기도 했다.

그런데 이후 행보는 갈팡질팡하는 모습을 지울 수 없다. 2차전지 업체인 SK온에 대한 조 단위 투자를 검토했다가 접은 데 이어 몸값만 3조원에 이르는 구강스캐너 업체 메디트 인수전도 우선협상대상자에 올랐다가 돌연 재검토에 나섰다. 국내외 투심 악화라는 점도 영향을 미쳤지만, 한국계 대표의 사임과 무관하다고 보기는 어렵다는 게 업계의 시각이다.

업계 안팎에서는 한국계 수장이 사라진 칼라일의 국내 투자 기조가 이전과 달라지는 것 아니냐는 시선을 보내고 있다. ‘팔은 안으로 굽는다’는 기대감이 사라진 여파다. 결국 어떤 인물이 칼라일 신임 CEO 자리에 오르느냐에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 창업주들의 입김을 반영하면서 눈에 띄는 성장을 이끌 인물을 선임할 수 있느냐에 대한 관심이 커지는 이유도 이 때문이다.

한 업계 관계자는 “천문학적인 금액을 주면서까지 최고경영자를 두는 이유는 남다른 투자 통찰력도 한몫하지만, 업계 전반의 인맥도 무시할 수 없다”며 “어떤 인물이 오는지에 따라 회사 투자유치나 투자처 스타일이 확 달라질 수 있다”고 말했다.