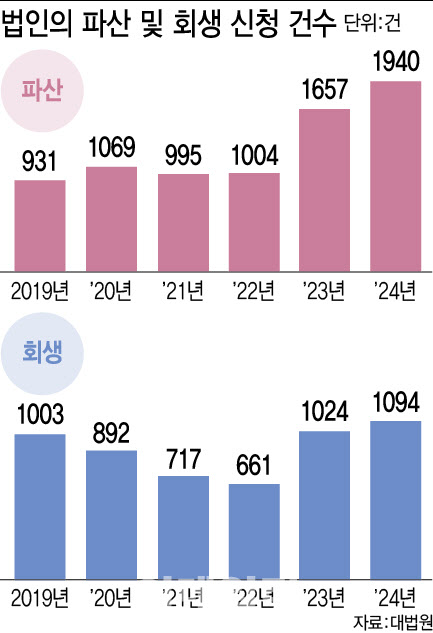

30일 대법원에 따르면 지난해 파산신청 법인은 1940곳, 회생을 신청한 법인은 1094곳에 달했다. 법원통계월보는 기업 규모를 구분하고 있지 않지만 대체적으로는 경영 기반이 취약한 중소기업이 많을 것으로 파악된다.

지난해 파산신청 법인 수는 2023년(1657곳)을 넘어선 역대 최대치를 기록했다. 회생 신청 법인도 전년(1024곳)을 추월했다. 이 기간 법원으로부터 파산 선고를 받은 법인 수도 1662건으로 전년(1302건)실적을 훌쩍 뛰어넘었다.

코로나19가 한창이던 지난 2021~2022년 파산 선고가 인용된 건수가 800여 곳에 불과했다는 점을 떠올리면 2023~2024년 기업들의 상황이 얼마나 심각했는지 가늠할 수 있다. 코로나19 팬데믹 시기 각종 지원으로 연명해오던 기업들이 정부의 대출 만기 연장 및 상환 유예 조치에도 더 이상 버티지 못하고 있기 때문으로 풀이된다.

|

다만 한국 기업들에서는 재무상황 악화에도 구조조정을 미루려는 현상이 발견된다. 국내 주요 기업구조조정제도로는 공적 제도인 ‘법정관리’(회생 절차)와 사적 제도인 ‘워크아웃’이 있는데 모두 기업에는 부담스러운 부분이 있어서다.

법정관리를 받게 되면 도산기업이라는 낙인 효과가 찍혀 정상적인 영업이 어렵고 채권단 주도의 워크아웃은 자칫 채권 회수가 기업 회생을 앞설 수 있게 된다.

특히 중소기업은 유·무형의 자산 가치가 낮은 데다 상대적으로 대기업에 비해 임직원의 노동생산성도 높지 않다. 기업 실패가 곧 퇴출을 뜻하는 경우가 많아 회생형 기업구조조정의 실익과 성공가능성이 낮은 편이다.

이 같은 한계를 조율하기 위해 워크아웃과 법정관리 사이에 자율적 구조조정을 협의할 수 있는 자율구조조정지원 프로그램(ARS)를 도입했지만 이마저도 ‘전원합의’라는 형식의 한계로 합의에 이르기 쉽지 않다. 2023년의 경우 법인회생건수 124건 중 2건만 ARS를 신청하는 등 전체 법인회생건수의 1~2%만이 활용하고 있을 정도다.

![결혼 전 동거경험 숨긴 게 이혼 사유가 되나요?[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/02/PS25022200451t.jpg)