|

무죄 확정 기사를 쓰면서 마음이 불편했던 이유는 A씨가 재판에 넘겨질 당시 기사를 작성했던 기억 때문이다. 당시 철저히 검찰에 입장에서 ‘유죄의 확신’을 갖고 썼다. A씨가 구속된 데다 평검사가 아닌 부장검사가 사건 주임검사를 했던 만큼 범죄를 저지른 게 확실할 것이라는 섣부른 판단이었다.

기소 기사에는 A씨의 입장을 담은 내용은 한 줄도 없었다. 본지를 비롯해 많은 매체들이 ‘스폰서 공무원’, ‘갑질 공무원’ 등의 자극적인 제목을 달아 비중 있게 보도했다.

하지만 재판과정에서 A씨를 고소했던 건축업자 이모씨의 민낯이 드러났다.

A씨에게 뇌물을 줬다고 주장해온 이씨는 자신의 뇌물공여 공소시효가 끝난 후 고소하고 검찰수사관 출신을 회사 공동대표로 앉히는 등 A씨를 얽어매기 위해 치밀한 전략을 짰다. 법원은 “A씨에게 안 좋은 감정을 가진 이씨가 과장해 진술했을 가능성이 크다”며 “증거도 부족하다”고 판단했다.

A씨는 무죄가 확정되기까지 많은 것을 잃었을 것이다. 처음으로 수의(囚衣)를 입고 구치소에 수감됐을 것이며 망연자실한 가족의 모습도 지켜봤을 것이다. A씨의 가족들은 노심초사 하는 마음으로 기사를 찾아봤을 것이며 ‘공무원이 아니라 강도놈이군’이라는 네티즌의 댓글에 상처를 입었을 것이다.

3년 가까이 법조를 취재하면서 기소 때 뜨거웠던 언론과 여론이 정작 진실을 다투는 재판 단계에서는 시들해지는 경우를 자주 본다. A씨가 1년 3개월의 법정다툼 끝에 무죄판결을 받았다는 것을 기억하는 이가 몇이나 될까. 기소 때 기사만 기억할 다수는 A씨를 영원히 몰염치한 범죄자로만 기억할 것이다.

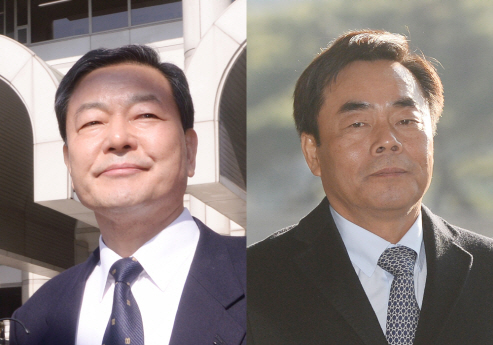

이 같은 비극은 A씨만의 문제는 아니다. 통영함 납품비리 혐의로 구속 기소됐던 황기철(60) 전 해군참모총장은 1·2심에 이어 지난해 9월 대법원에서 무죄를 선고받았다. 부하직원과 협력업체에게 억대 금품을 챙긴 혐의로 역시 구속 기소됐던 민영진(59) 전 KT&G 사장도 1심부터 3심까지 모두 무죄 판결이 내려졌다. 그들에게 국가가 해줄 수 있는 것은 억울한 구금기간에 대한 몇푼의 형사보상금 뿐이다.

최근 성폭행 누명을 썼던 P시인은 자살을 시도했다. 1년 만에 누명을 벗고 무혐의 처분을 받았지만 그 사이 시집계약은 해지 됐고 이미 출간된 시집도 서가에서 사라졌다.

퇴근 무렵 책상위에 한 뭉치 쌓인 판결문을 파쇄기에 넣으며 반성한다. 오늘은 얼마나 많은 억울한 이들을 만들었을까. 나의 기사로 인해 무죄를 받은 후에도 영원히 범죄자로 기억될 누군가에게 어떻게 사과를 해야 할까.