“재산세 인하는 경제적 약자인 무주택자의 상대적인 상실감과 주택가액에 따른 세 부담의 차별 등으로 사회적 갈등을 야기할 것입니다. 지역·계층 간 갈등을 초래하는 개정 조례안을 절대 용납할 수 없습니다.”(서울시 관계자)

|

결국 법정으로 가게 된 양 기관의 싸움은 어떻게 결론 날까. 당장 조세법률주의 등 유권해석을 둘러싼 입장 차가 워낙 커 쉽사리 결론이 나지 않을 것으로 보인다. 무엇보다 현 정부에서 가장 민감하면서도 예민한 문제인 부동산 세금 이슈인데다 서울시장 하마평에 오른 조 구청장에 대한 포퓰리즘 논란마저 일며 정치적인 문제로 파장이 더욱 커질 가능성도 있다.

◇청년수당과 닮은 재산세 감경…법원서 결론날까

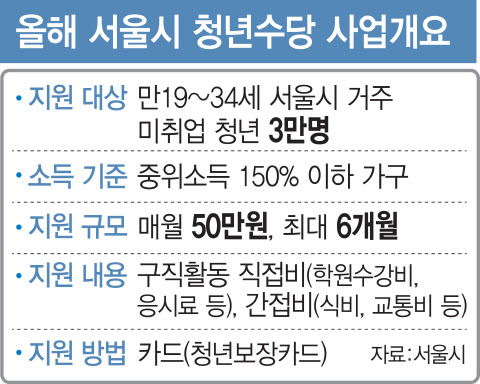

이번 논란은 과거 청년수당을 둘러싼 갈등과 묘하게 닮아있다. 시계를 4년 전으로 돌려보자. 지난 2016년 서울시가 만 19~29세 청년 5000명에게 매월 50만원씩(최장 6개월)을 지급하겠다고 하자 소관부처인 정부부처인 복지부는 ‘부동의’ 의견을 냈다. 사실상 현재 서울시가 서초구의 재산세 감경안에 대한 재의 요구를 하며 태글을 건 것과 마찬가지인 상황이다. 다만 갈등 주체가 중앙정부(복지부) 대(對) 지방정부(서울시)에서, 광역자치단체(서울시) 대 기초자치단체(서초구)로 바뀌었다.

|

업계 관계자는 “청년수당 문제를 합의할 수 있던 중요한 계기는 사업이 중된된 기간에 정권이 바뀌며 같은 여당 내에서 논의가 급물살을 탔기 때문으로 보여진다”며 “현재 재산세 감경은 여야 사이에 의견이 엇갈리는 만큼 쉽사리 결론이 나지는 않을 것으로 보인다”고 말했다.

기자 Pick

◇조세법률주의 놓고 신경전 “위법” vs “감면은 무관”

서초구가 재산세 감면을 위해 새로운 과세표준 구간을 신설했는지 또는 단순히 세금을 감면하는 기준을 정한 것인지 여부는 대법원의 판단을 가를 최대 쟁점 사항이다.

가장 논란이 되는 지방세법 제111조 3항을 살펴보자. 해당 법 조문에는 ‘특별한 재정수요나 재해 등으로 재산세의 세율조정이 불가피한 경우, 조례로 표준세율의 50% 범위 내에서 가감 조정할 수 있도록 탄력세율을 규정할 수 있다’고 명시돼 있다.

|

재정자립도나 자치구별 주택 상황을 고려하면 형평성이 어긋난다는 지적도 있다. 실제 서초구는 공시가 9억원 이하 1가구 1주택자가 전체의 50% 정도인데 동대문, 노원, 도봉구 등은 99%에 해당한다. 용산구, 영등포구도 70~80%에 달한다. 이 때문에 지난달 말 열린 서울시구청장협의회에서 테이블에 오른 ‘재산세 세율인하’ 안건도 24대 1로 부결된 바 있다.

다만 일각에서는 공시가격 인상에 따른 서민 피해가 불가피한 만큼 재산세 환급에 따른 세수 부족분을 정부가 보전해야 한다는 목소리도 나오고 있다. 과거 2004년 노무현 정부 당시 공시가 급등으로 재산세가 폭등하자 서울 25개 자치구 중 20개 자치구가 각 재정에 맞게 10~40% 가량 재산세를 감경한 전례도 있다.

|