|

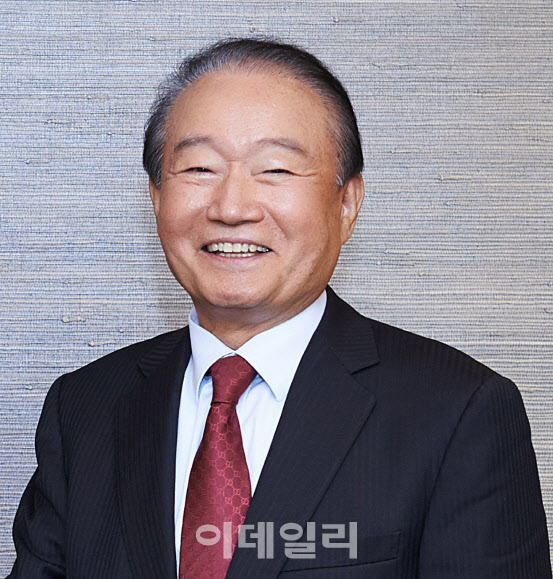

임 회장은 1940년 3월 경기도 김포에서 출생했다. 중앙대 약대를 졸업한 뒤 1967년 서울 동대문에서 ‘임성기약국’을 열었다. 이후 1973년 한미약품을 창업해 제약업계와 연을 맺었다. 임 회장은 이른바 ‘한국형 연구개발(R&D) 전략을 통한 제약강국 건설’이라는 꿈을 품고 48년간 한미약품을 이끌었다.

그는 2000년대 초 국내 제약 바이오업계가 주로 제네릭(복제약)으로 내수에 머물던 시절 과감하게 신약개발에 뛰어들었다. 정부의 리베이트 규제 등이 강화되면서 영업력을 앞세운 복제약으로는 더 이상 성장할 수 없다는 점을 깨달았기 때문이다. 임 회장이 처음부터 신약개발에 바로 뛰어든 것은 아니었다. 신약개발로 가는 중간다리 성격인 개량신약을 발판삼았다. 개량신약이란 이미 있는 신약을 구조와 제형(약의 형태)변경, 복합제 발견 등을 통해 효능 등을 개선한 약을 말한다. 그의 노력은 한미약품의 개량·복합신약인 아모잘탄 패밀리(관련 제품군 3종)의 성과로 이어졌다. 아모잘탄은 정부로부터 ‘개량신약’으로 허가받은 국내 최초 복합신약이다. 지난해에는 국내 복합신약 중 처음으로 연 매출 1000억원을 돌파하기도 했다. 임 회장은 특히 2010년 영업 출신의 사장 대신에 이관순 당시 연구소장을 대표이사로 선임하면서 오늘날 ‘연구개발의 한미’로 기업 체질을 변모시켰다는 평가다.

그는 “신약개발은 내 목숨과도 같다”는 말을 임직원들에게 자주 할 정도로 연구개발을 독려했다. 실제 매년 매출액의 두 자릿 수 이상을 연구개발비로 쏟아부었다. 그 결과가 2015년 릴리(면역질환 치료제), 베링거인겔하임(폐암 치료제), 사노피(당뇨 치료제), 얀센(비만 치료제)등을 대상으로 한 잇따른 대형 기술수출이다. 2015년은 업계에 ‘국내 제약회사도 신약개발을 할 수 있다’는 자신감을 불어넣어준 해로 평가된다.

유족으로는 부인 송영숙씨와 아들 임종윤·임종훈씨, 딸 임주현씨가 있다. 장례는 고인과 유족들의 뜻에 따라 조용히 가족장으로 치른다. 빈소는 확정되는 대로 추후 알릴 예정이며 발인은 오는 6일 오전이다. 유족측은 조문과 조화는 정중히 사양한다는 뜻을 밝혔다.

![[단독]한덕수 탄핵심판 대진표 완성…에이펙스 VS 양재](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100050t.jpg)

![캠핑 떠나는 전현무…든든하게 곁 지키는 'NEW 무카' 정체는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100176t.jpg)

![월급 대부분 사교육비 지출…이혼하고 싶어요[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100043t.jpg)