|

|

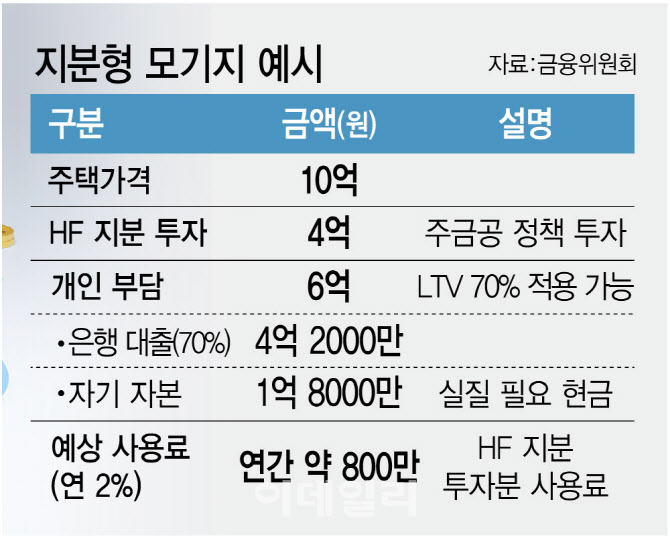

HF가 투자한 지분에 대해서는 연 2% 안팎의 사용료를 부과한다. 이후 주택 매각 시 발생하는 시세 차익은 개인과 HF가 지분 비율대로 나눠 갖고 반대로 가격이 하락하면 HF가 손실을 먼저 부담하는 손실공유 구조도 포함했다. 세부 설계안은 내달 중 발표할 예정이다.

금융당국은 시범사업에서 무주택자를 대상으로 점수제를 통해 참여자를 선발한 뒤 참여자가 직접 집을 고르고 HF가 이에 지분 투자하는 방식을 검토하고 있다. 서울 10억원, 경기 6억원, 지방 4억원 이하의 중위가격 수준 주택이 대상이 될 가능성이 크다. 시범 규모는 약 1000호, 필요 재원은 4000억원 안팎으로 추산한다.

정부는 지분형 모기지가 ‘영끌’ 없는 내 집 마련 경로가 될 수 있다는 점에 주목한다. 특히 주택 구입이 가계부채의 70~80%를 차지하는 현실에서, 자기자본 비중을 낮추면 자연스럽게 대출 부담과 부채 규모를 줄일 수 있을 것으로 기대한다. 나아가 자산 양극화 완화와 주거 불평등을 해소할 방안이 되리라 내다보고 있다.

하지만 시장에서는 실효성과 정책 지속성에 대한 우려가 나오고 있다. 당장 “1억 8000만원만 있어도 10억짜리 집을 살 수 있다”는 구조 자체가 오히려 무리한 수요를 유발해 집값을 끌어올릴 수 있다는 지적이 나온다. 또 HF가 손실을 떠안는 구조가 국민 세금으로 충당한다는 점에서 정책금융기관의 재정 건전성을 해칠 수 있다는 비판도 있다.

금융권 한 관계자는 “지분형 모기지는 정부가 주택 수요를 자극하는 정책이기 때문에 결과적으로 부동산 가격 상승 요인이 될 수 있다”며 “가격이 하락했을 때 정부가 손실을 메운다면 포퓰리즘이라는 비판도 피하기 어렵다”고 말했다.

지분형 모기지와 유사한 시도는 과거 정부에서도 있었다. 박근혜 정부는 2013년 ‘손익 공유형 모기지’와 ‘수익 공유형 모기지’를 도입했지만 집값 상승기와 맞물리며 수요가 줄어 실패했다. 문재인 정부도 분양가 일부만 내고 입주한 뒤 장기적으로 지분을 취득하는 ‘지분적립형 분양주택’을 도입했지만 시장 안착에 실패했다. 이번 시범사업의 성패 역시 민간자본 확산 가능성에 달렸다. 공공이 주도하는 모델로는 한계가 분명하기 때문이다. 정부는 장기적으로 리츠(REITs)나 민간은행 등 민간자본을 참여시켜 공급 기반을 확장하겠다는 구상이지만, 금융권은 민간의 참여 가능성에 대해 회의적이다. 집값 하락 가능성이 존재하는 상황에서 민간자본이 선뜻 리스크를 감당하며 투자에 나서긴 어렵다는 현실적 한계 때문이다.

정치적 변수도 걸림돌이다. 정권 교체 여부에 따라 정책 추진이 무산될 가능성도 존재한다. 민주당 내에서는 “구체적인 설계 없이 성급한 언급으로 시장 혼란을 초래했다”며 비판의 목소리가 나오고 있다.

금융권 관계자는 “강남 등 일부 인기 지역 외에는 집값 상승 기대가 크지 않아 민간 투자 유인은 부족하다”며 “지분형 모기지가 제도로 안착하려면 공공 재정 리스크와 시장 수요를 정밀하게 조율하는 ‘미세조정’이 필요하다”고 말했다.

![엔비디아로 10배 수익 서학개미 '세금폭탄' 피하려면[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25052500385t.jpg)