|

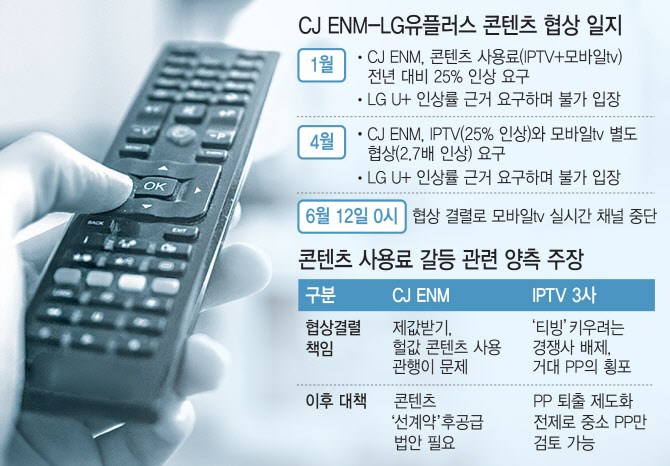

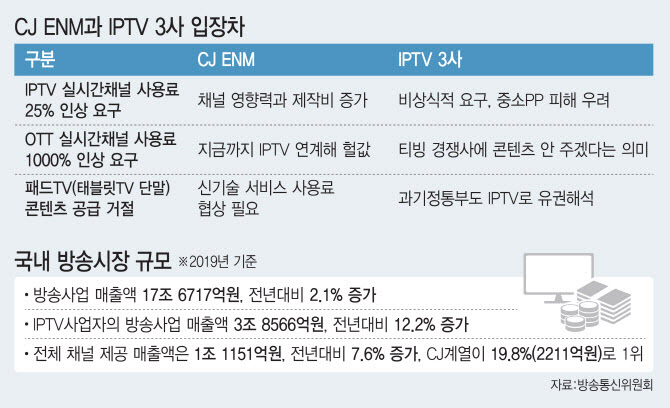

CJ ENM 콘텐츠 사용료 갈등으로 지난 12일 0시부터 U+모바일tv에서 CJ ENM 실시간 채널을 볼 수 없게 되자 서로 ‘이기적’이라고 다투는 CJ ENM과 IPTV 3사. CJ ENM은 LG유플러스뿐 아니라 KT, SK브로드밴드와도 인터넷스트리밍방송(OTT), IPTV 콘텐츠 사용료 인상분을 두고 싸우고 있습니다.

CJ는 ‘돈 많은 통신사(IPTV사)들이 콘텐츠 사용료 지급에 인색하다’고 비판하고 있고, IPTV 회사들은 ‘시청자 불편을 무시한 거대 방송프로그램제공업체(PP)의 횡포’라고 맞서고 있습니다.

CJ가 요구하는 IPTV 콘텐츠 사용료 25%가 전례에 없던 수치임에는 분명하지만, 누구 말이 맞는가를 떠나 이런 생각이 들었습니다. 어쩌면 이번 다툼은 미디어 시장이 발전하는 과정에서 불거진 성장통일 수 있겠다는 생각 말이죠. 다만, 정부가 현행 규제를 미래 미디어 시장의 관점에서 재설계한다는 전제가 있다면 그렇습니다.

다중 플랫폼 시대, 콘텐츠 볼 창구 많아

그러려면 단순히 ‘시청자가 불편해진다’는 걸 뛰어넘는 사고가 필요한 듯 합니다. 어차피 CJ ENM의 채널들은 올림픽 중계 같은 보편적 시청권 영역은 아니니까요. 거칠게 말해, IPTV에서 tvN, 엠넷 같은 채널들(tvN, tvN STORY, O tvn, XtvN, 올리브, 채널 다이아, 중화TV, 엠넷, 투니버스, OGN)을 보지 못하게 되는 수준입니다.

게다가 CJ가 만든 ‘티빙’에선 해당 채널들의 실시간 방송을 볼 수 있으니 최악의 경우 양측 협상이 결렬돼도 tvN을 볼 수 있는 통로가 사라지는 건 아닙니다. 그래서 양측이 서로 양보하길 바라지만 설사 합의에 실패해도 어쩔수 없다는 생각을 갖고 있습니다.

꽉막힌 유료방송 채널 정책 바꿔야

그보다 제가 관심을 두는 것은 ①미디어 다양성에 대한 재정의(유료방송 채널수에 대한 집착 버리기)②IPTV와 케이블TV 채널 편성권의 확대 ③콘텐츠에 투자하는 진짜 방송채널사용사업자(PP)살리기(PP평가위원회 설치 등)입니다.

①번과 ②번은 넷플릭스·디즈니+같은 해외 OTT의 안방시장 공습에 대응하는 산업 생태계를 위한 일이고 ③은 PD나 영상촬영 같은 미래세대인 청년들의 일자리 창출을 위해서입니다.

|

①260개 중 대부분이 재방송채널…OTT와 경쟁 안 돼

IPTV나 케이블TV(SO)가 어려움을 겪는 것은 방송 수신료는 제자리인데 매번 콘텐츠 가격이 올라가고 있기 때문입니다. 여기에 최근들어 스마트폰으로 보는 OTT가 인기를 끌면서 유료방송이 설 자리는 점점 더 줄어들고 있죠.

그럼에도 우리나라 정부는 IPTV 회사들이 채널 수를 줄이는데 부정적입니다. 채널수=다양성이라는 착각에 빠져있는 것이죠.

한 유료방송사 관계자는 “260~270개 채널 중 자체 제작없이 재방송을 트는 채널이 3분의 2를 넘는다”면서 “하지만 채널 개편때 줄이려 하면 난리가 난다. 소위 좀비 채널들도 국회의원까지 동원해 없애기 어렵다”고 하소연했습니다.

문제는 워낙 많은 채널들을 운영해야 하다보니, 또 그 채널들의 경쟁력이 별로이다 보니 ‘메뉴는 적지만 맛집’격인 OTT와 경쟁하기 어렵다는 점입니다. ‘먹을 것 없는 부페 같은 IPTV’가 돼 버린 것이죠.

②유료방송 채널 편성권 확대해야

IPTV나 케이블TV들이 의무적으로 전송해야 하는 채널 숫자도 지나치게 많다는 지적입니다. 2019년 말, 종합편성채널이 의무전송채널에서 빠졌는데, 이런 기조를 강화해야 한다는 얘깁니다.

최근 과학기술정보통신부가 시도했다가 거둬들인 홈쇼핑 채널 규제도 다시 생각해 봐야 합니다.

과기부 주장 중 시청자 불편을 이유로 홈쇼핑 채널 수를 12개 이하로 줄이려는 것은 받아들인다고 해도, 정부가 직접 채널번호와 위치까지 정해주겠다는 것은 방송법 위반이자, 글로벌 OTT와의 경쟁에서 유료방송을 실패로 내모는 일이 될 수 있기 때문입니다.

과기정통부는 △유료방송사는 0번부터 30번 이하의 채널에서 홈쇼핑 채널 수를 12개 이하로 구성·운영하고 △TV·데이터 홈쇼핑 겸업 사업자의 홈쇼핑 채널은 1개 이하로 구성·운영하며 △데이터홈쇼핑 단독 사업자의 홈쇼핑 채널은 15번 이후에 구성·운영하도록 하는 안을 업계에 전달했다가, 강한 반발을 불러일으킨 바 있습니다.

③채널 끼워팔기 금지하고 PP평가위 설치해야

부실 PP의 퇴출이 가능하게 유료방송의 채널 편성권을 확대해 준다고 해서 곧장 ‘콘텐츠 제값받기’가 가능해지는 건 아닙니다.

우선 거대 PP의 잘 나가는 본 채널 외에 소위 끼워 파는 채널들(재방송 채널들)에 대한 가격 재산정이 필요합니다. 그래야 규모가 작더라도 똘똘한 PP에게 돌아갈 사용료 몫이 늘어나기 때문입니다.

동시에 PP평가위원회 등을 만들어 콘텐츠를 자체 제작하는 좋은 PP가 시장에서 제 값을 받을 수 있는 근거도 마련할 필요가 있습니다.

안정상 민주당 수석전문위원은 “전문가, 시청자 대표 등이 참여하는 ‘PP 평가위원회’를 과학기술정보통신부에 설치해 프로그램사용료 산정과 배분에 주요 기초자료로 활용하게 할 필요가 있다”고 말했습니다.

비행기 안에서 스마트폰으로 콘텐츠를 볼 수 있도록 하는 사업을 준비 중인 한 사장님이 그러시더군요. “요즘 참신한 제작사와 스튜디오들이 많이 생겨 다행”이라고요. 과거와 달리 콘텐츠도 전면 경쟁, 플랫폼도 전면 경쟁 시대가 됐으니, 모호한 ‘시청자 불편’보다는 ‘시장 원리’에 좀 더 충실할 수 있게 유료방송 채널 제도를 가다듬는 일이 필요해 보입니다.