|

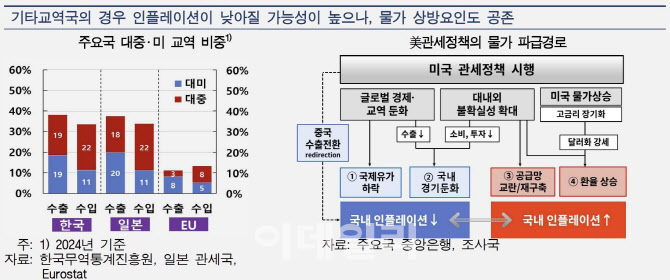

한국은행은 17일 공개한 물가안정목표 운영상황 점검 보고서에서 미국 관세정책이 각국 물가에 미치는 영향와 관련 “우리나라와 일본과 같이 미국의 관세 대응에 유보적이고 미·중 모두에 대한 수출 비중이 높은 나라의 경우, 수요 부진과 원자재 가격 하락으로 물가 하방 압력이 우세하게 작용할 수 있다”고 판단했다.

미국 관세정책은 국내 물가에 상승, 하락 양방향으로 작용할 수 있지만, 공급망 교란과 환율 상승 전망에 따른 물가 상승 압력보다는 국제유가 하락과 국내 경기 둔화로 인한 물가 하락 압력이 더 클 것이란 분석이다.

|

중국의 대미 수출 감소로 인한 ‘수출전환’ 효과 역시 국내 물가를 낮추는 요인이 될 것으로 예상됐다. 중국이 자국산 저가 공산품을 미국 대신 한국을 비롯한 다른 나라에 더 많이 수출하면서 추가적인 물가 하락 압력으로 작용할 수 있다는 이야기다.

트럼프 1기 정부(2017~2020년) 당시에도 대중 관세 부과 이후 실제로 미국이 관세를 부과한 중국 제품의 수출이 한국, 유럽연합(EU), 동남아시아연합(ASEAN·아세안) 등에서 증가했다. 당시 중국의 국가별 수출에서 대미 수출 비중은 2017년 19.1%에서 2019년 16.7%로 하락한 반면, EU와 아세안 등의 비중은 확대됐다.

국가별 관세대상 품목과 비대상 품목의 수출 증감률 차이를 분석한 결과, 관세대상 품목의 수출전환은 인도(+1.9%포인트), 한국(+1.5%포인트), 독일(+1.0%포인트) 등에서 상대적으로 높았고, 이들 상품의 수입단가는 하락했다.

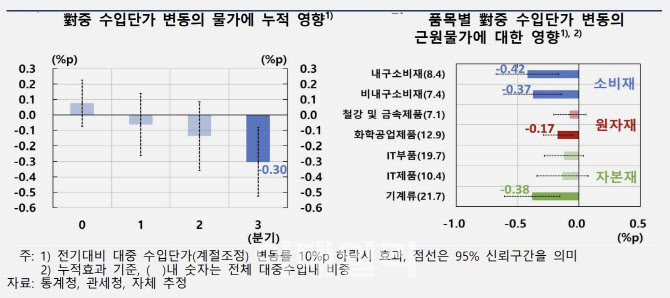

값싼 중국산 제품이 더 많이 유입될 경우 국내 물가를 낮추는 직접적인 요인으로 작용했다. 한은의 모형분석 결과에 따르면 대중 수입단가가 10%포인트 하락할 경우 이후 1년에 걸쳐 근원물가 상승률이 0.3%포인트 내리는 것으로 추정됐다.

|

특히 중국의 내수 부진이 장기화하는 상황에서 이번 미국의 대중국 관세 부과는 중국산 제품의 수출단가를 더욱 낮춰 미국을 제외한 다른 주요 교역상대국 물가에는 하방압력으로 작용할 것으로 예상됐다. 한은측은 “현재의 대중 관세 수준이 지속되더라도 저가의 대중 수입이 늘어나면서 직·간접적으로 국내 물가상승률을 낮추는 요인으로 작용할 것”으로 봤다.

다만, 한은은 미국 관세정책의 불확실성이 매우 높은 상황에서 물가 상방 요인도 공존한다는 점에 주의가 필요하다고 단서를 달았다. 관세 협상 추이에 따라 원화값 하락이나 공급망 차질 등이 발생할 경우 물가 하방 압력을 일부 상쇄할 가능성도 있다는 것이다.

한은 관계자는 “현재로서 미국 관세정책이 우리 인플레이션에 미칠 전반적인 영향을 정확히 가늠하기는 어려운 상황”이라며 “향후 물가 흐름을 판단하는 데 다양한 물가 동인들 간의 상호작용에 주목해야 할 것”이라고 강조했다.

!['23조 잭팟' 삼전보다 더 뛴 소부장…최대 수혜주는?[주톡피아]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072901399t.jpg)